吉永英未の復旦大學留学生日記

感謝してもしきれない感謝の気持ち

2016/11/11

感謝してもしきれない感謝の気持ち

工友―かけがえのない仲間たち。 吉永英未

復旦大学で過ごす三度目の誕生日を迎えた。

何気ないふだんの生活の中で、たくさんの数え切れない人に支えられて生きていることに気づく。その優しさにときに涙することもある。そんな日は、そんな感謝の気持ちを忘れたくなくて、日記に留めておきたいと思う。

図書室の人たちと交流し始めてから一年が経とうとしている。この一年間で、様々な人達と出会った。それは、遠い故郷を離れて上海に出稼ぎにきた人たちと、彼らの力になりたいと願う学生たちだった。

ここでの「図書室」とは、大学の図書館のことではなく、復旦大学で働く、出稼ぎにきた人たちのために、ボランティア活動をする「校工服務隊」のメンバーが作った図書室のことである。

この図書室は、彼ら工友(ここでは復旦で働く人たちを指す)の住む宿舎の二階にあり、広さは決して広くないが、本棚には本がぎっしりと並べられている。これらの本は、図書館からいらなくなった本をもらってきたり、学生が寄贈したりしたものである。

(私もいくつかの日本語の本を寄贈した。)工友の仕事は、食堂で料理を作ったり、警備の仕事などをする、オフィスで働くホワイトカラーの仕事とは対照的で、体力仕事のきつい仕事である。

6年ほど前に作られたこの図書室だが、復旦大学での工友支援のボランティアの歴史は浅くはない。また、このように大学で働く工友のために大学内にサークルがあり、ボランティア活動が行われているのは、うちの大学だけではない。

たとえば、復旦は北京大学、清華大学とも「工友服務隊」同士の交流があり、大学内で働く「工友」だけでなく、中国全土の「出稼ぎ労働者」に関心を持ち、フィールドワークを通して調査を行っている。工友と直接交流し、より良い環境、待遇を得られるように努力しているのだ。

私たちの大学では、毎日工友が仕事を終えて宿舎に戻ってきたあと、午後8時半から図書室で様々な授業を行っている。たとえば、私は前学期火曜日の夜日本語の授業を担当し、彼らと日本文化を通して交流した。

また、英語学科の学生は英語、国際関係学部の学生は政治の授業、そして毎週水曜日は体育として、バドミントンや卓球を工友と共に楽しんでいる。

工友は、学生ではないため、大学内の図書館に入ることも、体育館を利用することもできない。私たちは工友が読みたい本を図書館で借りたり、体育館の予約をしたりする。

また、今学期から「中国語講座」も始まった。それは、甘肃省から出稼ぎに来た20歳から30歳の婦人方のために開かれたものである。彼女たちは、20歳を過ぎているが、学校に行ったことがないため、中国語(普通語)を上手く話す事ができない。

また、中国語を書く事も、ピンインを打つこともできない。現在は女の子も学校に行けるようになったが、彼女たちが子供の頃は、そのような文化的背景の中で、女の子は学校に行くことができなかった。

彼らは方言を話す(普通語にかなり近いが、やはり発音は異なる。)ため、故郷を離れると、まず言語の壁にぶつかる。漢字を書く事も、ケータイで打つこともできないため、ケータイを使ってのチャットではすべて音声を使ってメッセージを送っている。

また、彼らの働くところはハラム(イスラム教専門の食事)のレストランや食堂のため、周りにいるのもすべて回族、同じ故郷の人たちのため、異郷で働きながらも普通語を学ぶ機会がほとんどない。

彼ら回族ムスリムは、ハラムの食事しか食べることができないため、働く場所はかなり限られている。そんな回族の彼らの心は純粋でとても美しい。回族の彼女たちのために、毎週土曜日、学生たちは小学校で教えるようなピンイン(中国語のあいうえお)から教える。

彼女たちの学ぶ意欲はとても強く、「いつかケータイで漢字を打ってメッセージを送りたい」と意気込んでいる。

そんな工友たちの学ぶ姿をみて、私は、自分の置かれた身とその責任を深々と感じ、更なる努力を誓うのである。

このようなことを述べていると、いつも私たちが工友のために働いているのだという印象を受けるかも知れない。しかし、私たち学生と、工友は、友情の絆と信頼で結ばれている。先日は同じ年代の工友と学生4人で、深夜1時まで語り合った。

そのうちの学生の一人、哲学を学ぶ李凯旋は、夏休みに出稼ぎ労働者とともに工場で実際に働いた経験もある復旦大学の修士二年生である。彼は学部を復旦の新聞学部(メディア学部)を出て、マルクス主義に興味を持ち、大学院入学の試験は哲学学院を受験した。

そんな彼は夏休み、蘇州の工場で一ヶ月間働いた。自分の身分は隠し、工友たちと共に汗を流した。そんな彼の周りでは、大手企業や金融機関でインターンシップをしたり、海外でPhDを取る学生など少なくない。周りの学生は「君はなんでそんなにもたくさんの時間を工友のために費やすのか。」と彼に聞く。

あの日の夜、図書室で、彼は私たちに語った。

「僕にはこれしかないんだ。僕は他に何も特技がないし、大学の中でもひときわ優秀というわけでもない。

でも、工友のために少しでも何かできることで、僕にとっては生きがいを感じらる。何より、彼らと過ごす時間が本当に楽しいんだ。」

彼が工友のためにこんなにも時間を割く理由が他の学生たちには理解しずらいかもしれない。

でも、私にはその気持ちがわかる気がする。工友はよく、「いつも私たちのためにありがとうね。食堂にご飯食べに来なよ。安くしてあげるから。」という。

でも、感謝しているのは、私たち学生たちの方であって、彼らと接することで、人間の暖かみを感じ、図書室にいる事で自分の居場所を見つけることができる。

生きがいを感じることができているのほかの誰でもない、私たち学生たちなのである。

私には中国のお母さんがいる。北食堂で働く張麗おばちゃんである。

張おばちゃんの目は誰よりも優しくて、どこか母に似た面影がある。おばちゃんも、私を本当の娘のように可愛がってくれ、食堂で働く他のおじさん、おばさんたちに、「私の本当の娘よ。」と私のことを紹介してくれる。

「もう日本に帰りなさんな。中国人と結婚して中国に残りなさい。あなたが帰ってしまったら、おばちゃんさみしくなるから。」と言ってくれたおばちゃんの言葉に目頭が熱くなった。

母のような暖かさ、本当の娘のように温かく包み込んでくれる帳麗おばちゃんは、わたしの中国のお母さんである。

復旦の授業を聴講するために、福建省から出稼ぎに来た丁東、彼は高等教育も受け、もともと受付などの仕事をしていたが、哲学に興味があり、復旦大学の哲学の授業を聴講するために、大学内でウェイターをして生計を立て、仕事の合間に授業を受けている。

復旦は開放的で、ひとつの授業に聴講生がたくさんいる。彼らは他の大学の学生であったり、働いている人たちであったり、復旦の修士課程を受験したい人だったり、様々である。

丁東の哲学の思考力はなんとも言い表せないもので、とにかく彼は、「すごい」。そんな彼と私たちはよく、夜中まで哲学について語りあう。

姜作鹏、彼は大学の門を守る警備員で、山東省出身。過去7年間軍隊にいたため、がっちりとした体つきが特長だが、とても優しくて、日本が大好きで、私が日本語を教えていたときは一番積極的に発言してくれた。

汪竹君、かっこいい名前だが、女性である。私より4歳年上で、本当にお姉さん的存在。図書室の中では一番仲が良くて、なんでも話せる仲だ。復旦付属のホテルで受付をしている。

上記のような工友の他に、6教学楼の向かいの工友宿舎には、たくさんの工友が住んでいる。

そして彼らのために、少しでも力になりたいという人たちで集まったのが、私たち校工服務隊であり、物理学部、国際関係学部、法律学部、社会工作学部、医学部などなど学生の出身は様々である。私たちはその特技を活かし、図書室で専門の授業をしたり、映画を放映したりしている。

そんな温かい人たちの集まる図書室は、いつしか私にとって温かい「家」となっていた。いや、大学が、中国は私を温かく見守ってくれていると感じる。

自転車がなくなったその日のうちに、私に自転車を譲ってくれた親友。

スカートに穴が空いたとき、何も言わずに縫ってくれた食堂のおばちゃん。

一度故郷へ帰ったのに、私たち学生が恋しくなってまた復たんに帰ってきてしまったと言う南食堂で働くおばちゃん。

そのひとりひとりの優しさが、私にとっては涙がこぼれるほど嬉しくて、どう感謝したらよいのかわからなくて、ただただ、友情や愛に国籍など関係ないんだと、こころのそこから感じるのである。

私が復旦で得たかけがえのないもの、それは、国籍や年齢、学歴や社会的身分を超えた友情であり、信頼関係を築いてきたかけがえのない仲間たちなのである。

そんな私にとって尊い、かけがえのない仲間たちに、感謝の気持ちをこころから伝えたい。

努力の花(復旦日記 2016.9)

2016/10/06

努力の花 復旦日記 2016年9月

修士論文について

ここ復旦で過ごす、最後の一年がとうとう始まった。まずはわたしの留学の集大成になるであろう修士論文について。

修士論文に対して、今までの力の入れ具合が2パーセントだとしたら、現在は80%のところまできているのではないかと思う。

宿舎から一歩も外に出ずに論文に取り組んでいる。

冷凍食品を食べ続け、パソコンに向かい続けた。その結果ついに論文構成を自分の手で書けた暁には身体中がしびれていた。

このような状態に入れたのは、恩師のお叱りと、先輩の励ましであった。お叱りを受けて、励まされて、私はやっと本気になることができた。

現在中国語で10万字を越える文章を書いたわけだが、これから大掛かりな修正と改正が必要である。

バドミントンの試合への誘い

復旦でバドミントンを始めて、三年目となる。入学してすぐに参加した試合で三位入賞してから、私にとってバドミントンはひとつの娯楽であり、情熱を注ぐものとなったことは間違いない。

それからというもの、勉強がついていけない、もしくは自信がなくなると、バドミントンに逃げていた自分がいた。

少なくても体育館のコートの中では、自分を表現することができる。そして周りの人も私を認めてくれる。

そんな気持ちの中に浸っていた。もちろん、バドミントンで出会った友人は少なくなく、彼らとの友情はかけがえのないものである。彼らとは勉強についても哲学についても、人生についても語ることができる。

しかし、だんだんと気づき気づかされてきたのは、学問に向き合うとからずっと逃げてきたことである。

たしかにバドミントンでは、自分を大きく表現することができるのかもしれない。でも私は、バドミントン留学に来たわけでもないし、向き合うべきものから逃げたところで結局問題は解決できていないのである。

友達との会話、自分との会話でそのことに気づいた私は、だんだんとコートから離れていった。健康のための適度な運動程度で、友達に誘われてはバドミントンを楽しんでいた。

9月中旬。バドミントンの試合に出てくれないかと大学から声がかかった。私の気持ちは複雑だった。それには遡らなければならない過去がある。

修士1年時、バドミントンに闘士を燃やしていた私は、復旦大学を代表して大学チームに入れることを心待ちにしていた。

そして、チームの練習の日には毎回顔を出して、機会があればチームのメンバーと打っていた。しかし、チームの雰囲気、チームメイトの態度は「熱烈歓迎」というものではなく、私が頼んだから打ってあげるというような雰囲気だった。コーチも私の存在はあまり気にしていなく、いてもいなくても変わらないというような感じを肌身に覚えざるを得なかった。

そのことに気づいた私は、はっきりいって「居づらく」なり、自然とチームから抜けていった。それからというもの、チームのメンバーと打つことはなくなり、チームが占領するコートの傍らコートで、他の友人や先生方と打つ日々が続いた。

それから二年の月日が経っていた。

そんな過去もあって、今年度に入って突然の試合への誘いを素直に受け入れることができなかった。

「これまで二年間、私を空気のように見ていたのに、なんで今頃、しかも卒業準備に忙しくなった時に試合に誘ってくるのだろう。」私は彼らに歓迎されず、コーチにも見て見ぬふりをされ、雑草のように育ってきたのだ。今更プライドの高すぎるチームに戻りたくはない。。そんな気持ちが胸からずっと離れられなかった。様々な感情がこみ上げ、断ろうと準備していた。

そんなある日、地下鉄に乗っていたときのこと。地下鉄が地上に出て、暗い景色が一気に青い空と立ち並ぶビルに変わった。私はふと、気がついた。プライドが高いのは、私のほうだということを。チームのメンバーに嫉妬したり、コーチに不満を抱いていたのも、他の誰でもない、私の方だということを。心のわだかまりが、さっと溶けたような気がした。

そして私は、もう一度だけ、大学のチームに、微力ながら力を貸そうと決意したのだ。チームのメンバー、コーチとのわだかまりをとり、雑草のように育ってきた私の、本当の姿をもう一度見て欲しかった。以前は勝ち負けにこだわりすぎていたのかもしれない。でも、いまはもっと大切なものに気づくことができた。そんな私をもう一度みてほしかった。

バドミントンに時間を割くことができるのも限られているため、私は団体戦だけ参加することにした。

10月22日、復旦大学を代表して初めての外部の試合に参加することになる。しかし、私には心の中に決めていることがある。それは、道徳を持ってバトミントンをするということである。試合に負けてもいい。

しかし、どんなときも道徳を捨ててはいけない、そう心に言い聞かせた。この決意には、高校生の苦い思い出まで遡ることになる。

努力の花

『努力の花』は私が高校三年時、校内スピーチコンテストに出場したときのスピーチ原稿のテーマである。私は高校の三年間を、青春を、情熱を、すべてバドミントンに捧げた。寝ても起きてもバドミントン。

その魅力に、完全にとりつかれてしまった。私がバドミントン部に入ったのは1年生の中で一番早く、また中学時代陸上部だった私は、フットワークも人一倍速かった。

初心者のため、初めのうちは羽を打つことができず、素振りとフットワークを半年間続けた。憧れの先輩がコートで活躍する姿をみて、自分もいつか先輩のように輝きたいと、どんな努力も惜しまなかった。

気が付くと、同期のメンバーは全部で12人になっていた。笑いが絶えない、最高のチームメイトにもなっていた。しかし、校内戦が近づくとそのような友好的な雰囲気も一変してピリピリとなった。

校内戦では、チームメイトと戦い、その結果レギュラーになれるかどうかが決まる。みんな試合に出るために必死で練習し、校内戦に臨んだ。

私はというと、試合で勝つことができない。。。過去何回かの校内戦で勝ったことが一度もない。それどころか、新しく入って何ヶ月目の人にも勝利を譲ってしまう。

そんな自分が悔しくて、強くなりたい一心で、部活の練習が終わると、自転車を父の車に積んで、車の中で母の作ったお弁当を食べ、地元皇徳寺小学校で夜間練習をした。

私は体力だけは、自信があり、中学2年時には20メートルシャトルランは男子に劣らず108回、高校のロードレースでも4位入賞した。その体力を頼りに、手当たり次第バドミントンに打ち込んだ。

しかし、試合となるとどうしても勝つことができない。「こんなに努力しているに。。。」そんな自分への焦りと、チームメイトへの嫉妬、コーチに認めてもらえない悔しさなど、3年間幾度も涙を流しながら長田川沿いを自転車で帰った。

努力しても、努力しても、試合に勝つことができない。私はその悔しさを、いつしかチームメイトにぶつけてしまった。

「私はこんなに努力しているんだ」そんなことを言わんばかりに、強情になり、八つ当たりした。

そんなある日、部活のミーティングの場でなんと私の「批判大会」が開かれたのである。

大切なはずのチームメイトが、一人ひとり、私に対する不満を打ち明けた。私は、思いもせぬチームメイト11人からの批判に、自然と涙が溢れていた。がむしゃらになりすぎて、まったく自分の姿を見ることができていなかった。

そのため大切なチームメイトを、言葉で、行動で、傷つけてしまっていたのだ。

私がこの集団にもたらした悪影響は計り知れない。

こだわっていたのは自分の「勝利」だけで、相手の気持ちを考えることなんてまるで頭になかった。

自分はこんなに努力しているのに、誰にも認めてもらえなくて、惨めで、悔しい思いをしているのは自分だけなのだと、思い込んでいた。

道徳の欠片もなく、人間としての資格もなくなりかけてた私は、チームメイトからの厳しい指摘に、気づかされた。

最後に彼らは、「私たちはえみを傷つけたいのではなくて、えみに変わってほしいだけなんだよ。」と言った。

高校最後の引退試合。個人としては初の三回戦まで出場することができた。

試合会場には、母も駆けつけてくれ、私の最後の試合を見届けてくれた。団体戦にはレギュラーとして参加することができなかったけれど、これまでの自分の努力に、悔いはなかった。

私は、自分も試合に出ているつもりで力のこもった応援をチームメイトに送った。共に汗を流し、努力してきた仲間と一緒に笑顔で引退することができたこと。私にとってかけがえのない宝物となった。

「努力は必ず報われる」と簡単に言うことはできない。私は三年間努力して、努力し続けててきて、結局レギュラーになれたことは一度もなかった。

結果だけを見るとそうかもしれない。でも、高校三年間で流した汗と、涙と、唇を噛み締めた思いは、10年たった今でもはっきりと覚えている。

そして、仲間が教えてくれた何よりも大切なこと、人を思いやる心、その後もずっと胸に刻んでいる。

ひとつのことに捧げる情熱、それは、どんなことに対しても無駄にはならない。たとえ成果を残すことができなくても、がむしゃらに努力したことは、きっと自分自身の力になっている。

高校時代、私がバドミントンに注いできた情熱は、のちに英語捧ぐ情熱になったり、中国語になったり、そして論文になったり、形を変えて私の原動力となり、背中を押してくれた。

あのとき諦めず、努力してきたことは、自分だけがしっかりと覚えている。そして、無駄な努力はないのだと、どんなときも私に教えてくれるのだ。

大学を代表して、試合に参加することが決まってから、大学のチーム内で練習することになった。

しかし、私は、これまで通り一緒にバドミントンを楽しんできたチーム外の仲間と打つことを、やめてはいない。初心者の人たちに教えることもやめていない。

彼らは、私を心から温かく受け入れ、これまで一緒に歩んできた仲間である。勝ち負けは、コートの中だけで決まるかも知れない。

でもコートの中だけでは決められないものがある。大切なのは、名誉やプライドではなくて、そこにいる一人ひとりを思いやる気持ちなのではないか。

試合の有無に関わらず、大学を代表するチームメイトであるかないかに関わらず、私が大切にしたいのは、あの時見失ってしまった、しかし一番大切な気持ちである。

そんな心をもって、これからもバドミントンを楽しんでいきたい。

あっという間に過ぎてしまった9月。中国は今、国慶節に入り、7日間の大型連休となっている。

みな半袖を着ているほど、秋はもったいぶってまだ上海には来ていないようだが、北京から来た友達は、北京はもうかなり肌寒くなったと教えてくれた。

先日は深夜3時まで、図書室の友達と、ボランティアをする意義から哲学、人生、平和について語り合った。時間を忘れて、語り明かした。

人はみな、社会から認められたいと思っている。みんな、自分の居場所を探している。みんな、様々な悩みや思いをもって生きている。

たったそれだけのことを確認しあうだけで、すごく楽になれた気がした。その日の夜、私はぐっすりと眠った。

2016年10月4日 吉永英未

私の原点 『再会』 復旦日記より

2016/09/03

復旦日記 私の原点、再会 吉永英未

7月。第一週目には全てのテストが終わり、第一弾の学生たちは、両親の待つふるさとに帰っていった。大学の中に暮らす私たちは、食堂や図書館、大学内を歩いていると、人の流動が伺える。

大幅に人が減ったため、食堂では並ばなくてもすぐにご飯が食べられるようになった。

普段は、授業が終わる11時半を時計が回ると、食堂には長い列ができ、自分が並んでいる列で何を食べられるのか分からないまま並び続け、おかずを目の前にしてやっと注文できるという具合である。

「第一弾」というのも、旧正月を過ごす冬休みと違って、夏休みの場合約半分の学生はその前半をインターンシップや課外活動、研究生となると実験や研究で大学に残るため、約半分の学生だけが実家に帰るためである。

その他の学生は、夏休みの後半に一、二週間実家に帰り、新学期のはじめにまたもどってくるのである。

第一弾の学生が実家に帰った頃7月の初め、私の本当の戦いが始まった。今学期一番お世話になり、心を許しあった食堂の馬くんは実家に帰り、上海にもどってくることはないということで、涙のお別れになった。

図書館で勉強しながら自然に涙が溢れてくるほど切ないお別れとなったが、そんな中でも私には向き合わなければならないことがあった。

それは、半年前に申し込んだIELTSの試験である。試験料が1800元と、決して安くない値段、そして何より、自分で決めた目標を簡単に諦めるわけにはいかなかった。

半年前から参考書を買いあさり、以前これらのテストを受けたことのある学生から勉強方法を聞いて回った。

復旦大学の学生は、私の周りで大体3人のうち一人は過去にIELTSもしくはTOEFLを受けたことがある。それも高得点を取っているので、様々なアドバイスをもらうことができた。

中国では、本の値段が日本と比べてかなり安い。また、中古のものもあり、その値段の安さに欲しい本はついつい全て買ってしまう。

IELTSとは、全世界で行われているケンブリッジ大学の主催する英語の試験で、大抵の場合イギリスの大学もしくは日本のいくつかの研究生入試の英語科目にも認められている。試験は、聞き取り、長文読解、作文、会話(Listening ,Reading, Writing, Speaking)その全てで、試験は約3時間に及ぶ。TOEFLに並び難易度は高く、何万という単語を暗記しなければならない。

高校以来まともに英語の試験勉強をしたことがなかった私は、まず「勉強」そのものに慣れるのに時間を要した。とくに長文読解には苦労した。文章を一生懸命読んでいると、前の文章の内容を忘れていく。

また、問題文の中で出てくる単語がわからず悪戦苦闘するという具合である。

上海の夏は暑かった。少なくとも、鹿児島と比べるとかなり蒸し暑く、外にじっとしているだけで汗がにじみ出た。そんな暑さの中、7月30日の試験に備え、毎日のように図書館開館の時間とともにいつもの席に着いた。

朝6時起床、洗濯物を手洗いし、部屋をモップがけし、そのあと北食堂で朝食を済ませ、8時半の開館とともに理系図書館に入る。

夏季休暇中に開放された教室は限られており、大学に残る学生はほとんど、涼しい図書館で自習するため、開館とともに席を取らなければ、9時には学生でいっぱいになってしまう。

昼食の時間になると席を外し、近くの食堂で昼食を済ませたあと自分の部屋に戻り、お昼寝をする。まさに、「中国時間」である。日本から来たばかりのとき、「え、お昼寝!!?」と最初は信じられなかったが、周りのどんな優秀な友人も昼寝をするし、午後1時半、2時頃になるとみんな起き出して勉強なり仕事なり行くところを見ると、これは効率の良い方法なのかもしれないと思い、私もやってみることにした。

早朝から活動を始めているため、お昼になるとたしかに眠くなる。しかも、昼寝をしたあとは、午後になっても眠気が来ることがなく、夜の睡眠にも影響が出ない。このお昼の1時間こそが、中国の方々の心身の健康の秘訣なのかもしれない。

お昼寝の後、午後はまた図書館に戻り勉強し、午後6時食堂のご飯がなくなる前に食堂で夕食をとる。夜はサークルの図書室に遊びに行き、おしゃべりをしたり、食堂で働くおばさんたちと中国のテレビドラマを見たりして過ごした。

一日の中で唯一リラックスできて、楽しい時間だった。

そんな規則正しい生活を送っているうちに、ついに7月30日、IELTS試験の日がやってきた。

筆記試験の3日前にはスピーキングのテストがあった。実際にイギリス人の試験官を前に、約15分の会話の試験が始まった。

外国の方と話すことは日常的であったため、緊張することはなかったが、自分の言いたい事を長文で、相手に伝わるように話すのは私にとって簡単ではなかった。

筆記試験の会場で、外国人受験者は私ひとりもしくは、いても大変少数だったと思う。

ほとんどが、夢を抱えた中国の学生、社会人の人たちだった。試験時間は約3時間だが、試験会場に拘束される時間も合わせると約4、5時間にも及んだ。試験中、水を飲むとトイレに行きたくなり、トイレに行くと自分の試験時間が削られるため、ほとんど誰も席を立たない。私もそのひとりだった。

試験が終わった時の開放感、何より、8月3日に鹿児島に帰ることができることに心から嬉しく、待ちきれなかった。

ふるさと

8月3日、一年ぶりの帰国に胸を躍らせていた。私の期待をよそに、滑走路が込み合っているため、機内で待機することになった。待機しているうちに今度は雨が降り出し、「悪天候のため、大変申し訳ございませんが、、、、」と引き続き待機することになった。

そのうち、飛んでいない飛行機の中で機内食も配らた。忍耐強く飛行機の中で待機すること4時間、飛行機はようやく上海を離陸し、一時間半後、鹿児島空港に到着した。

空港に迎えに来てくれた家族の顔を見るたびに、時の流れを感じる。人間は、気づかぬうちに、でも確実に年をとっていく。自宅に帰る前に母方の実家で4日間余暇を過ごし、「にほん」を満喫した。霧島の自然はまるで私に「えみ、おかえり」と言ってくれているようだった。昨日まで中国の土地にいたことがうそのようだった。

一年ぶりに帰ってきた我が家はちっとも変わっていなかった。変わっていたのは、子供の頃賑やかだった通りが静まり返り、いつも優しく声をかけてくれる近所のおばあちゃんの家がいつの間にか留守になり、以前は向こうの空まで見えていたところに新しい店が立ち並んでいることだった。

そして、親友との再会。半年や一年会っていなくても、まるで昨日会ったばかりのように、一緒に過ごしていた「あの頃」のように、離れていたその距離や時間を感じさせなかった。

そして、お世話になった先生方との再会。母校である鹿児島国際大学は、私の夢のはじまった場所でもある。たった一日の大学日であったが、スクールバスを降りてから7号館へ向かう道は、大学で過ごした日々を思い出させてくれた。

たった二週間の帰国であったが、様々な場所で、自分の原点を感じさせてくれた。お盆中、お墓の前で手を合わせるとともに、祖先の方々に感謝の気持ちでいっぱいになった。冬休み東南アジアを旅していた私にとって、一年ぶりの帰国だった。そして、一日一日全てが充実し、愛と反省に溢れていた。

留学生活最後の一時帰国は14日間、あっという間であったが、一つだけたしかに言えることは、鹿児島は私の原点であり、家族、友人、お世話になった先生方は、愛を持って私を育ててくださったかけがえのない存在であるということ、そしてこれからどこへ行っても、どんなに時が経っても、それは変わらないということである。

私のふるさとは、ずっと、私のふるさと。

上海での再会

9月18日、私が上海にもどってくると、第三弾の学生たちが実家に帰っていったようであった。

夏休み最後の二週間を、故郷で過ごすためである。私は、修士論文に取りかかった。

指導教員の馮先生はイギリスに出張にいかれたため、とりあえずいまは自分でできる限り進め、新学期が始まってから再び面談をすることになった。

私の論文の時代背景は、日中国交正常化である。田川誠一という外交官の日記を中心に、国交樹立前、その未来を信じ、いまだ「戦争状態」だった中国に11回訪問し、交渉に当たった外交官について、その歴史認識や政策を中心に論文を書き進めている次第である。

8月末、上海にはたくさんの「旧友」と再会することができた。思わぬ再開に、驚きと喜びを隠せない出会いもあった。

上海に戻ってから3日後に、鹿児島国際大学に留学に来ていた賈慶超くんと再会した。賈慶超くんとは、一緒にラーメンを食べたり、作文を書いてはお互いに添削し合ったりするなど、学部時代はとても仲の良い友達だった。

現在吉林で働いている彼が上海に遊びに来るということで、彼に復旦大学を案内したり、午後は一緒に上海を観光した。時間が経っても変わらない友情は、もちろん国籍も問わない。私たちは昨日別れた友達のように、再会を喜び合い、変わらない笑顔で離れていた時を埋めた。

南京大学でお世話になり、現在上海でインターンシップをしていた樊士慶とは、一緒にバドミントンをしたあと、自転車で外灘The Bandまでいった。自転車で初めての遠出。

予想以上に近く、30分足らずで外灘についた。地下鉄に乗るよりもとても気分が良い。とくに、8月末はあの蒸されるような暑さが溶け、外でそよ風に吹かれているだけで幸せな気分になった。素晴らしい気候である。

三人目は、これまた鹿児島国際大学時代のチューター熊青青さんである。彼女は、学部時代のチューターで、鹿児島に来たばかりの彼女を連れてケーキ屋さんに行ったり、私の家で食事をしたりした。

笑顔が素敵な青青さん、そんな彼女となんと上海行きの飛行機を待つ鹿児島空港でばったり会い、一時帰国を終えた私と、これから一時帰国する彼女は、約4年ぶりの再会を果たした。

まさに、感無量である。お互いに「留学中」の私たちは、昔の話、今の話に花が咲き、おしゃべりが途切れることがなかった。

そんな彼女がまた鹿児島に帰る際に上海を経由するということで、私たちはまた、上海の中心街で落ち合った。私たちは「あの頃」のように、笑い合い、人生について、語った。

そして、8月31日、この夏の最後、私の親友でもあり、大好きな先輩である王章玉先輩が深圳から上海にもどってきた。というのも、上海へ出張に来たのである。

一年以上も会っていなかった私たちは、あの頃と同じメンバーで、あの頃と変わらぬ笑顔でまたここ上海で落ち合った。どんなに楽しい時を過ごしただろう。

「僕が卒業したら、きっと仕事が忙しくて、あまり君たちに連絡できないかもしれない。でも何年後、きっと帰ってきて、近状報告をしに来るからな。」

そういった彼は本当に、働いてからというものめったに連絡をくれることがなかった。私は彼らが卒業後、一緒にご飯を食べたり、バドミントンをしたり、楽しい時間を共に過ごした仲間がいなくなり、 さみしい気持ちでいっぱいだった。

しかし親友が、私たちのことを忘れることなどもちろんなかった。一年後、王章玉先輩は本当に帰ってきて、私たちと再会した。涙が出るほど笑い、話は尽きる事がなかった。

一緒にバドミントンの試合に出て、二位を取ったこと。私の試合に応援しに来てくれたこと。仲間たちと彼の故郷、西安に行き、命懸けで華山を登ったこと。

私のプレゼンテーションの発表を手伝ってくれたこと。誕生日、卒業式、中国の様々な祝日を一緒に過ごしたこと。

一つひとつの思い出がまるで昨日のことのように蘇ってきた。

友情も思い出も、色褪せることがない。時が経つにつれてそれはもっと味わい深いものとなる。この夏に再会した仲間たちの笑顔をこれからも忘れることがないだろう。

またどこかで、と再会を誓い合った私たちはきっとまたいつの日か、どこかで、会うことができると信じている。

明日から始まる新学期。復旦大学で過ごす最後の一年が始まる。後退することがあっても、傷つくことがあってもいい。それらは全て、私の成長の糧となるから。

お世話になった全ての人たちに感謝の気持ちを込めて、そしてこれから出会い、お世話になる全ての人達との出会いを祝福し、新学期の始まりをここに祈念したいと思う。

2016年9月1日 吉永英未

ひとの言葉から学んだこと-2-重慶の旅

2016/06/17

ひとの言葉から学んだこと-2- 吉永英未

重慶の旅

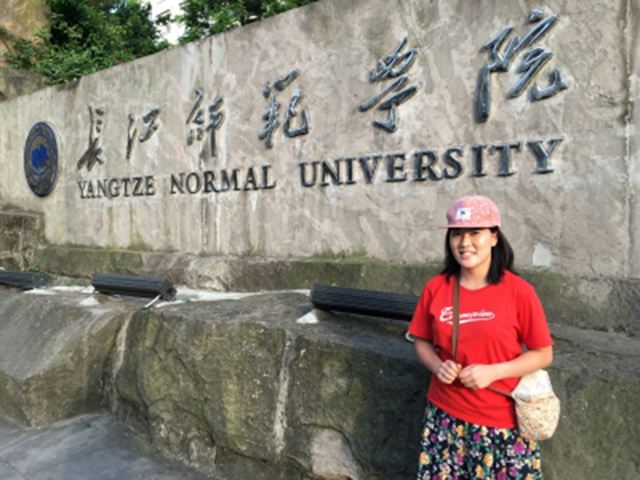

飛行機で約二時間半、アモイから、重慶に着いた。今回の旅最後の目的地である。

飛行場に着くと、長江師範学院の学生が迎えに来てくれていた。

それからバスに揺られること約2時間、にやっと涪陵にたどり着いた。長江を挟む緑の山。水があり、山がある。昔の人たちがこの景色を描き、詩で歌ってきたその美しさが目の前にあった。

昔はきっと、緑がもっと澄んで、水がもっと清かったのだろう。

涪陵からタクシーに乗り、長江師範学院へ向かう。そしてついに、川野さん、貴福くんと再開を果たした。学部時代にお世話になった科学論研究会の先輩である川野さん、そして後輩の貴福君。

これからの4日間の重慶の滞在で私は二人にたくさんの迷惑をかけてしまった。しかし同時に、大切なことを学んだ。それは、先輩、後輩からの「言葉」であり、その「言葉」に考える自分自身との葛藤でもあった。

重慶の火鍋は真っ赤だった。お玉を使って具をすくうと、辛い調味料がその半分を占めていた。辛いものが苦手な私は、これは大変なところに来てしまったと思った。

翌日、大学の前で朝食を取った後、川野先生の授業に出させていただいた。そして案内された研究室に私は感動し、思わず写真をとり続けた。

そこに並べられた日本語に関する本、日本の小説やアニメ、日本文化を紹介する本や雑誌に、川野先生と貴福先生の仕事に対する情熱と学生への愛が溢れていた。

端午节という祝日には、川野さん、貴福くん、日本語学科の学生と一緒に重慶市内へ出た。

周りで話されている重慶弁は上海で暮らす私にとってとても新鮮で愉快に聞こえた。

自然が大好きな私を、黒い白鳥のいる公園に連れて行ってくださった。

ここの黒い白鳥は、学生陳小玲さんのあげるレタスはすかさず食べるのに、私が湖に落としたレタスには見向きもしない。そんな黒い白鳥を見て、私たちは笑い合った。動物たちの瞳はとても澄んでいた。

夜に見た重慶の100万ドルの夜景はとても風情があった。

霧が重慶の街を包み込み、町一番の夜景スポットはたくさんの人たちで賑わう。

夜になってから出てくるバーベキューの屋台とそれを包み込む煙、火鍋を取り囲みおしゃべりに花を咲かす人たち。人々の暮らしの拠り所とその温かさが霧とともに私にも伝わってきた。

中国。ひとつの国だが、一つ一つの地方それぞれに特徴がある。文化も方言も衣食住の週間も異なる。異なるがゆえに面白く、人々を魅了する。またひとつ、新しい中国を見つけた。

上海に帰る前夜、鍋を囲み、お世話になった川野先輩と貴福君、陳小玲さんと言葉を交換した。そして尊敬する先輩と後輩のお二人から、言葉を頂いた。

私は、ないものねだりすることが得意だ。でもそれは動機となり、ないものをあるものに、目標を現実にするきっかけとなる。

しかし、いま置かれている環境で、その任期が終わらないなかで、次の飛躍を望み過ぎることは、あまりよくない。なぜなら、私は「今」すらつかむことができていないから。

人間一人ひとりにはそれぞれの社会的役割がある。それは生きる原動力ともなり、生き甲斐とも言えるだろう。パンを焼いている人は、そのフワフワのパンを作ることで社会に大きく貢献している。平和を作ることは、平和活動に直接的に関わることだけではない。

自分の社会的役割を果たすことで、社会に大きく貢献し、それは平和を作っていることに変わりはないのだ。私はこれまで、平和に直接関わることで、紛争地に直接行くことで、貧困地域に身を置くことで、平和を築いていきたいと思っていた。それができていない現在のもどかしさに、自分自身を否定していた。

しかし、そんな私は、研究生という社会的役割すら果たせていなかった。そんな大切なことに、やっと気がついた。

そして、置かれた場所で花を咲かすこと。実際に置かれた環境と自分に与えられた仕事を愛し、情熱を注ぐこと、それが幸せをつかむ近道なのかもしれない。

最後に、人と比べないこと。私は中国に来てから、これもあの人にはかなわない、あれも及ばない、と人と自分を比べるようになってしまった。

そしてそのたびに自分の自信を失い、小さくなっていた。私は、復旦哲学部の先輩からの言葉を思い出した。

「人間は総合動物なの。欠点があって、いいところもあって、全てをひっくるめたのがあなたなの。あなたはあなたの過去を乗り越えて、今のあなたがある。

そしていまの道を進み続けているのは、あなたしかいない。あなたもわたしも、唯一なの。」唯一の自分。。。だから誰かと比べることに意味はなさないということ。そう考えると、とても楽になった。

復旦に戻ってくると、大学は期末テスト、そして卒業のムードに包まれていた。大学の先生方は忙しそうに、今学期のまとめに追われている。光華楼の前の芝生では卒業生が記念写真を撮っていた。またあっという間に、一年が過ぎた。

9月からはいよいよ最終学年、修士3年生となる。みなさんから頂いた共通のアドバイス、それは「とりあえず論文を書きなさい」というこである。

誰かが、論文は自分の子どものようだと表現していた。わが子のように可愛がり、練り上げていく。無事に卒業できるようにこれからは地にしっかりと足をつけ、論文と向き合っていきたい。

今回の旅で出会った方たちの言葉に、そして何よりも一つのことに情熱を注ぐその背中から、言葉を越えた何かが伝わってきた。

それは明らかに、今の私には無いものであった。不器用ならば、ゆっくりでいい。でも、いつか私も、その何かを自分の手でつかみとりたいと思う。

2016年6月14日 復旦大学留学生寮1615室にて

ひとの言葉から学んだこと

2016/06/17

ひとの言葉から学んだこと-1-

福建の旅―泉州・アモイ

一人ひとりの、一言ひとことには、実はとっても大きなものが隠されている。なんでこの人はこんなことを言うんだろうとか、なんでその考えにたどり着いたのだろうとか、考えてみるとその言葉の背景までもっと知りたくなる。

今回の旅で出会った大切な人たちから、とても貴重な「言葉」をいただいた。この言葉は、あの日あの時あの人からしかもらうことのできない、かけがえのないものであった。

どんなにお金をかけても、時間をかけても、あの言葉を、あの時のあの人以外からはもう二度ともらうことはできない。だからこそ、その言葉に、大きな意味があるのだ。その「言葉」から、わたしは今回の旅を私なりの言葉にしたいと思う。

「明日死んだって後悔しない。」いったい何人の人がこの言葉を口にすることができるだろうか。私は、残念ながらまだそう言うことができない。でも、そう思えるように生きたいといつも思っている。そんな人生を歩めるということは、どんなに幸せなことなのだろう。

上海を出る前のわたしは、「この場所から出ていきたい。外で学び、考え、また戻ってきて頑張りたい。」と外の世界に期待を寄せていた。上海ー泉州行きの飛行機はそんな私の期待をよそに、5時間遅れで出発した。

しびれを切らしたお客さんが航空会社の人たちに不満を抗議するのをよそに、わたしは飛行機の離発着を延々と眺めていた。普段大学内の敷地から全く外に出ない私は、外のもの何もかも新鮮に思えた。

泉州は暑かった。上海では薄い長袖を着ている人たちが多い中で、福建省ではもう夏が来ていた。真央さんとは、3年ぶりの再会。私はいつの間にか、三年前一緒に大連に留学した当時の真央さんと同じ年になっていた。

私たちは、変わらない笑顔で、華僑大学の噴水の前で再会を果たした。翌日の午前中、真央さんの担当する授業を見学させていただいた。

日本語学科三年生の流暢な日本語によるプレゼンテーションに驚いた。教室の一番後ろに座っていた私は、上海よりもかなり暑いのと、それが心地よさにも変わり、眠たくなってしまった。

立ち上がってキャンパス内を少しだけ歩いてみた。キラキラと太陽の光を浴びて輝く緑と、すっかり夏の格好をした学生たちの姿を眺めていた。

中国の大学はたくさんあるけれど、どの大学も特色があり、ただキャンパスを歩いているだけでも発見があり、面白い。

真央さんの生活に密着した二日間。二人でおしゃべりしし、人生観を語った。毎日笑顔で生きていくことが、何よりもの親孝行なのかもしれない。

泉州での二日間はあっという間だった。とても居心地のよい先輩の部屋を離れ、厦門での4日間のひとり旅行が始まった。何事も、最初はとても難しい。それは知らない土地で予約した宿を探すことも例外ではない。

私は重たいリュックを背負い、予約したホステルを探すために3時間以上歩き続けた。地図が差していたのは実際のホステルと全く違う場所だった。オーナーに連絡してやっとたどり着いた宿は薄暗いアパートの6階。

安全ではないと判断し、私はエレベーターを降りることなくそのまま1階まで下がり、新たに泊まる場所を探すことに決めた。

自然の豊かなアモイを期待していたが、バスを降りて歩いたところは繁華街。上海と変わりないと思い勝手にがっかりしてしまった。ホステルを新たに探さなければならなかったが、時計はすでに午後九時を回っていた。

その日泊まるところが決まっていないのに、私は冷静だった。そして、なぜか本能的に厦門大学へ向かっていた。大学の周りの宿を探そうと思ったのだ。

私は、どこの国でもどんな地方でも大学が大好きである。私は導かれるように、大学行きのバスに乗った。

厦門大学に到着すると、周辺のホステル探しを始めた。

ケータイの地図を見ながら、ホステルに向かう。そんなとき、ひとりの男性が話しかけてきた。私が日本から来た留学生だとわかると、自宅からとても近いということで、国際ユースホステルまで案内してくださるという。

なぜか英語で会話をしながら、ホステルの入り口まで案内してくださった。あとから、その方は厦門大学の職員の方であることを知った。現地の方に親切にしていただき、私は心が温まるとともに、勇気も出てきた。

案内していただいたホステルは予約していなかったため部屋がなかった。しかし、新たに別の宿を予約すると、オーナーが私を迎えに来てくれることになった。

この時、午後10時を過ぎていた。迎えに来てくれたオーナーは、私よりひとつ上の女の子だった。

女の子、と表現したのは、彼女がちびまる子ちゃんのようなとても可愛らしい女性だったからである。このオーナーが、夢を追いかけてアモイに来た女の子、乐萱である。

彼女はコーヒーの魅力に感動し、将来ふるさと山東省でカフェを開くために、現在アモイでコーヒーを専門的に学んでいるという。そんな彼女のところで3日間泊まることになり、私は彼女の人生について言葉を交換することとなる。

アモイに着いて二日目、昨夜の疲れも一晩で吹っ飛び、私は軽快にホステルを飛び出した。

まず最初に、厦門大学の隣の南普陀寺を訪れた。

「ちょっと山を登って、降りたところから直接厦門大学を見学するといいよ。」と教えてくれた乐萱。

しかしそのちょっとの山登りが一時間以上かかり、何より3メートル進むごとに毛虫が上から落ちてくる、もしくは左右のどちらかの木に毛虫がぶら下がっているという山で、その毛虫を避けるのに必死であった。

これから蝶になるとはいえ、毛虫はやはりこわい。私はこの毛虫君たちのおかげで、縫うように山を登っていった。登山の途中で、廈門が一望できる大きな石の上で休憩した。美しい景色に、自分はアモイに来たのだと、改めて実感した。

頂上に着くと間もなく下山し、乐萱に言われたとおり、厦門大学の南門から大学に入った。中国一美しいキャンパスを持つという厦門大学。一度は見てみたかった。日差しが照りつける中、私は足を止めずに歩いた。厦門大学は、学内の山を登っていくと湖がある。

この湖の景色は美しかった。なんといっても緑が、輝いていた。学内とは思えない自然の美しさに、私は息を飲んだ。こんな綺麗な大学の中に住んでいたら、毎日この湖の周りを散歩したいと思った。

広すぎる大学を歩き回り、午後3時頃には宿に帰ってきた。汗を流して、お昼寝をしたあと、、乐萱とベランダで語り始めた。人との出会いが、旅の醍醐味であることは、これまでもこれからもずっと変わらない。わたしは彼女と人生について語り始めた。

半年前に山東省からアモイに来た彼女は、ここでコーヒーの専門学校に通いつつ、友人の開設したホステルを運営し寝泊りを解決している。そんな彼女は近い過去に地元農村の小さな村の交差点で交通事故に遭い、九死に一生を得た。

ヘルメットを付ける習慣のないこの中国の道路で、ノーヘルメットが当たり前だと思うのは彼女も例外ではなかった。旧正月のとき彼女は親戚のおばさんの家を訪れていた。

おばさんは、欲しいと思ったものはなんでも、その値段に関わらず買ってしまう癖がある。バイクに乗ることもないおばさんは、旧正月を迎える前、お店で綺麗なヘルメットを見つけ、どうしても欲しくなり、家に持って帰ったという。

ちょうどその後日、おばさんのところを訪れた乐萱は、あまりにもかっこいいヘルメットなので、「おばさん、今日一日だけ使わせてもらってもいい?」と言ってその日の夜そのヘルメットを借りて帰路に着いた。

そのおしゃれなヘルメットが、彼女の命を救うこととなるなんて、そのときの乐萱は全く想像もしていなかった。

地元でも事故多発の場所として有名になっているその交差点は、信号もミラーもない。彼女はいつものように気を払い、減速して交差点に入った。すると横から来たトラックのライトが眩しく彼女の目を照りつけた。

彼女は10メートル以上飛ばされ、全身に痛みが走るのを感じた。意識はあったが、立ちたいけれども立てない。次に意識がはっきりしたときは病室の中だった。

その交差点では過去に何度も事故が起きており、死亡事故も何件も発生している。しかし、その改善は未だに施されていない。村の人たちは、「村長の息子があの交差点で事故にでも遭わない限り、この交差点は改善されないよ。」と諦めてしまっているらしい。

そして乐萱はあの日、事故に遭った。その日に限って一番厚めの服を着ていたという彼女は、全身を強く打ったにも関わらず、大きな怪我はなかった。しかしその身体を守った服はズタズタに引きちぎれていた。

なんといっても、決定的に彼女の命を救ったのは、あの「おしゃれなヘルメット」であった。普段ならヘルメットを付けることのない彼女が、おばさんの贅沢な習慣から手に入れたヘルメットに命を救われたのである。

返すことを約束したヘルメットだが、とても返すことのできない状態になっていた。彼女は一ヶ月ほど病院で様子を見て、退院した。

九死に一生を得た彼女は、人生について、悟ったという。

彼女の話を私はただただ聞いていた。そして私たちは人生について語り始めた。90年生まれの彼女だが、周りの人達は皆結婚して子供を産んで生活をしているという。しかし、彼女に会うたびに、自分の人生が楽しくない、と不満をこぼすという。

私たちは、ベランダの椅子に座り、蚊に噛まれながら、それでも話し続けた。彼女の人生観、夢への固執とその裏にある不安。聞きながら、彼女の中に何度も自分を見つけた。彼女と共通する自分が何度も見え隠れした。

結論は出すことはできないけれど、彼女と出会えて、こんなに言葉を交換することができて、本当に良かった。

一人で観光地を歩いていると、たくさんのことを考える。考え考え、目の前の景色がせっかくあるのに、気持ちは上海を思っていたりした。

観光地は各地から来た人であふれ、家族連れや恋人たちが手をつなぐ姿を見るたびにさみしさすら感じた。人の海をくぐり抜け、やっと宿に帰ってきた夜、乐萱とパソコンで映画を見ていた。

外から帰ってきた旅人が私に笑いながらこう言った。「あなた上海からせっかくきて映画を見ているの?」私は笑顔で、「そうだよ!」と答えた。気さくで明るい乐萱と一緒にいると、常に笑いがあり、とても楽しい。

そしてその日の夜、厦門大学に劇を見に行った。乐萱と、宿で知り合った厦門大学の卒業生三人で見に行った。涼しくなったアモイの夜を三人で笑いながら歩いたとても幸せな時間だった。

厦門での4日間が過ぎ、6月7日、重慶へ向かうべく、朝7時にお世話になったホステルを出た。乐萱は私をバス停まで送ってくれた。

後輩と先輩の背中に学ぶこと

2016/06/02

後輩と先輩の背中に学ぶこと

復旦日記 5月 2016年

先日、学部時代の後輩、上橋望海さんとスカイプをさせていただきました。後輩の彼女の活躍は、勉強と未来の不安に行き詰まっていた、意気地のない、努力の足りない私に大きな勇気をくれました。

また彼女を見ていると、まるで過去の自分を見ているようでした。私も学部時代は、情熱と大きな夢を持ち、失敗を恐れずに目標に向かって突き進んでいました。現在の私は、様々な原因から内向的になり、笑顔すら忘れてひたすら机に向き合い、効率のない方法で学問と向き合い、効果を得られない自分にまた落胆するという悪循環を繰り返していました。

望海の現在と私の過去を重ね、彼女から、そして過去の自分から「えみ、前を向いて頑張るんだよ!」と励まされたようでした。後輩という存在は、先輩が予想している以上に飛躍し、そしてその活躍がのちに先輩の大きな励ましになってくれるのだと実感しました。

今週の水曜日わたしは福建省を訪れます。まず最初は、国際大学時代に一緒に大連に留学し、お世話になった中尾真央先輩に会います。

そして次に、鹿児島大学でお世話になり、重慶にいらっしゃる川野先輩に会いに行きます。二人とも日本語の先生として活躍し始めて、三年が経ちます。

この旅に出ることになったきっかけも、ここ復旦での生活にあります。毎日笑顔のない日々を過ごしていた私は、「修士一年生の頃の明るいえみはどこにいったの?」と同級生に心配されるほどでした。

修士論文と将来への不安、進歩の見えない自分に落胆し、何日も外に出ない日々が続いていました。去年卒業してしまった友達の存在がどれだけ大きかったのかと実感しました。

そんな自分とさよならすべく、といいいますか、中国で目標を見失いかけている私に、なにかヒントをくださるのではないかと思い、思い切って、9月に現地を離れてしまう先輩二人に会いにいくことにしたのです。

二人の先輩は、鹿児島国際大学、鹿児島大学の先輩で、私が過去にどれほどお世話になったのか知れません。ときに私を私を叱って下さる先輩は、本当に、私のことを思い、まっすぐ前を見てほしいから、厳しい言葉をくださるのだと思います。

上海から飛行機で福建省泉水市の真央さんのもとへ。そのあとアモイを観光して、飛行機で重慶へ。帰りは成都から列車で一日かけて上海に帰る予定です。

この10日間の先輩を訪ねる旅がどんなものになるのか、またどんな苦難が待ち受けているのか分かりませんが、上海に戻ってきたら、少しでも笑顔になれたらいいなと思います。

そしてもちろん、先輩方の活躍する背中から、言葉以上のものを学び、様々に想い、成長することができたらと思います。

復旦に来て、何度目かの切ない思いを噛み締めたこの一学期でしたが、唯一変わらないものは、薄れかけていた私の夢であり、母の願いでもあります。

世界中の人たちが、(いまは欲張らずにまず周りの苦しんでいる人たちが、)一人でも幸せに、笑顔になれるように。私は努力を止めないでしょう。

前に進めない、苦しい時も、やはり、努力する足を止めてはいけない。どんなに遅くてもいいから、走り続ける。結果ではなく、足を止めないことに大きな意義があるから。

それは先週参加した学内の10キロマラソンの際に自分に言い聞かせた言葉でもありました。

後輩からの励ましと、先輩に会いにいくことの期待。甘えんぼうの私はいつも誰かに頼ってしまっている気がしてなりませんが、旅に出るのはほかの誰でもない自分自身です。

自分の姿は自分で見るこはできない。

いくら努力したって、前に進んでいるのかわからない。誰も褒めてくれる人はいない。

でもだからこそ、自分の本当の心の声に、耳を傾けてあげたい。そしてこう励ましたい。「えみ、わたしは足を止めないあなたをちゃんと見ているよ」と。

今回の日記では、生死と人生について書きたいと思う。

2016/04/29

自分へ。そしていま「頑張っている」人たちに

-復旦日記―2016年4月27日水曜日 吉永英未

4月は日本では新学期の季節だ。ここ中国では6月に卒業を迎えた学生が卒論とその発表に真剣になり、一番緊張する時期であると言っても良い。

私はというと、そのように忙しくする先輩方を見ながら、一年後は自分が卒論に、そして卒業を目の前にして様々な感情が浮かび上がっているのだろうと思いにはせる。と同時に、他人事ではない、と私も焦りを覚える。

はっきりいって、卒業はしたくない。こんな素晴らしい環境に、ずっといたい。でも、私が本当に学びたいもの、貧困問題や紛争解決、兵士の社会復帰などをここで学べるのかと聞かれると、答えはNOでる。

そのため、気持ちは焦り、私に課された歴史学の研究方法で研究した論文を提出すること、そしてあと三ヶ月と迫るIELTSの試験は、ますます私を不安にさせる。前に進みたいのに、進んでいる気がしない

時間をかけるべきではないところに時間をかけて、本当に時間をかけなければならない課題から逃げている。そんな気がしてならない。

読みたくない本や英語の長文を見ると眠くなるのに、好きな本を読んだりドキュメンタリーを見ていると、時間すら忘れてしまう。

それは家の外でも同じで、好きな人と過ごす時間はすぐに過ぎてしまい、内容の理解しにくい授業では15分間が過ぎるのもやっとのことである。

こんな自分ではいけないと思いつつ、なんとか力を入れようとするが、三歩進んで二歩下がるという具合で、効率は決してよろしくない。

学問の話はここまでにして、今回の日記では、生死と人生について書きたいと思う。生死について、語るには25歳の私にとっては早いだろうと思われるかもしれない。しかし、決して早くはない。むしろ、遅いとも言える。

人間は、必ず死ぬものなのに、死ぬのはいつも周りの人たちである。そうやって周りの人達を見送っているうちに、自分もいつかは死ぬのだ、と自覚する。でもまた健康に日々を送っていると、そんなことも忘れてしまう。

生きるということ。なんのために生きるのかということ。自分の夢を叶えるため。じゃあ夢って何なんだ。幸せのため。じゃあ本当の幸せってなんなんだ。

それはきっと、お金持ちになることじゃなくて、権利や地位があることじゃなくて、嫌いな人がいなくて、好きな人に囲まれて、愛に包まれて、誰も憎まず、憎まれず、愛し、愛されて生きていくことなのかと思う。

毎日綺麗な夕日が沈む姿を見て、夜には星を眺めて、味噌汁ご飯だって美味しく感じてしまう。だってわたしはいま、幸せだと感じているから。

プレッシャーの中で生きていくことは、決して楽なものではない。権利や利益が背後にあれば、それを失うもしくは得られるかという不安に飼われて生活しなければならない。果たしてそんな息苦しい生活が、幸せだと言えるのかはわからない。

「どうしようもないじゃん」と言われても、しかたがない。しかしいつか、ほんの少しの間でいいから、立ち止まって、自分の姿を見つめることもいいと思う。

自分の姿を見てきっと、落胆するかもしれない。でもきっと、「何か変えないといけない」と思うかもしれない。

私はいま、復旦大学卒業という大きな目標と、それに引き続く博士課程入学という目標との狭間にいる。どちらもまだ実現していないが、それを実現させるために、踏ん張っているつもりである。

どちらかというと、踏ん張っているフリをしているのかもしれない。

ただ、一度立ち止まって考えてみたとき、「いまあなたは幸せですか?」と聞かれたとき、答えに困ってしまう。それは私だけではないのかもしれない。

きっと、たくさんの人がその答えに困ってしまうだろう。果たしてその原因は何なのだろうか。そしてそれを解決し、皆が幸せに暮らしていけるにはどうしたら良いのだろうか。

部屋の中で、勉強をしている時以外、私はいつもそんなことを考えている。母の死から一年以上が経つが、母がこの世を去ってから、私は立ち止まって考えることが多くなった。これは非常に良いことである。

そもそも私は何のためにこんなに努力しているのか。もしくはなぜ努力が足りていないのか。そうやって自分に問いかけ、どうかわたしの命が尽きる前に、少しでも困っている助けが必要な人たちの力になりたい。そう思う。

ここにきて、たくさんのとき、怖くて眠れない。目を閉じると金縛りにあったり、次の日目が覚めないのではないかと思い、眠るのが怖くて、目を閉じることができない夜がある。

長い長い夜。本を読んだり、書ものをしたりして過ごす。でも大半は、「生きるということ」そして「この世を去る」ということを考えている。

そんな長い夜が明けたとき、あることにふと気づいた。

「良かった。今日も生きている。」

そして、いつの間にか新しい朝がやってきたことに気づく。

天気が曇りでも、雨でもいい。ただ、朝が来ればいい。そして、思う。

生きるということは、何かを残したり、何かを成し遂げたり、毎日幸せに生きるように気をつけることじゃなくて、一日いちにちを一生懸命に生きるただそれだけでいいのだ。

ただそのことだけに集中して、「生きている」と、毎日が思いのほか輝くのだ。

葉っぱの上の水の雫が輝いていたり、猫がバイクの椅子に座って気持ちよさそうに寝てるのを見たりして、くすっと笑えるような、そんな毎日でいいのだ。何も残さなくていい。

ただ一日いちにち、出会う人に少しだけ微笑んで見せたり、質素なご飯でも美味しそうに食べたり、うまくいかないことがあったとき、長い目で見て平気でいられるような、これはちょっと難しいけど、それくらいの安静な心をもって、日々を生きていくということ。それだけでいい。

そんなに忙しい毎日に頑張らなくていい。何かを残そうと、もしくは何かを得ようと、必死にならなくていい。ただ一日を、一生懸命に生きればいい。

太陽の光を体の芯から感じること、風が身体に当たるあの感覚を心で感じ、においを感じとること。どうでもいいようなことで微笑み、幸せを感じること。それだけでいいのだ。

この世界は、あなたがいなくても回っている。あなたがどんなに苦しみ、悲しんでいても、びくともせずに回っている。

でも、あなたが笑顔になると、あなたのことを愛し、心に留めてくれているひとが、幸せになれる。それだけで、あなたは十分に、地球に、世界に貢献しているのだ。

だから、もっと笑顔になってほしい。もっと気負わずに生きてほしい。肩の荷物をおろして、そっと草花に話しかけてほしい。そしたらきっと草花も微笑み返してくれるから。

自分へ。そしていま「頑張っている」人たちに言いたい。

どうか頑張りすぎないで。でも一生懸命に生きて。生きるということは、もっと簡単でいいんだよ。草花が一心に太陽の光を浴びるように、じつはとっても単純で、簡単で、でもあなたが気づかないうちに、しっかりと人を魅了している、そんなものなんだ。と。

流れる時間と思い出になる日々

2016/03/31

流れる時間と思い出になる日々

2月7日深夜12時に台湾の桃園飛行場を出発し、深夜2時半に上海、浦東国際空港に到着した。6時まで地下鉄の開通を待って帰ろうと思ったが、うとうととしている間に荷物が無くなることを恐れ、やはりタクシー(黒車)に乗った。

復旦大学に帰ってきたのは、深夜3時すぎだった。前日の夜から一睡もしていないのに、深夜に帰ってくるやいなや、一ヶ月間留守にしていた部屋のモップがけを始めた。一ヶ月の東南アジアでの旅行、そして上海に帰国する前日に体験した台湾での地震、春節前夜の飛行機、なぜか落ち着いて眠ることができなかった。

そうしているうちに、夜が明けた。私は、朝一番に食堂へ向かった。寮の部屋のインターネットが期限切れで使えなったため、食堂のインターネットを利用するためだった。

2月8日は中国の大晦日。大学の寮は人っ子ひとりいなかった。中国人学生はみな故郷に帰省し、留学生もみな帰国していた。私は、台湾よりずっと寒くなった上海に一番厚めのコートを着て、携帯片手に食堂へと急いだ。

食堂で携帯とにらめっこしていると、一人の若い男子が話しかけてきた。「お正月なのに帰らないの?」 「うん。」私が答えると、彼は私の横の暖房のスイッチを付けて、また話を続けた。

「どこ出身?」 「日本。」 「日本?!」彼は驚いた。「日本は春節を過ごさないの?」 「日本は元旦を過ごすよ。」 「そうなの。。。」私たちはお互いの名前も知らない中、少しの間、会話をした。Wechat(LINEのようなもの)を交換すると、彼は仕事に戻った。これが、私たちの最初の出会いである。

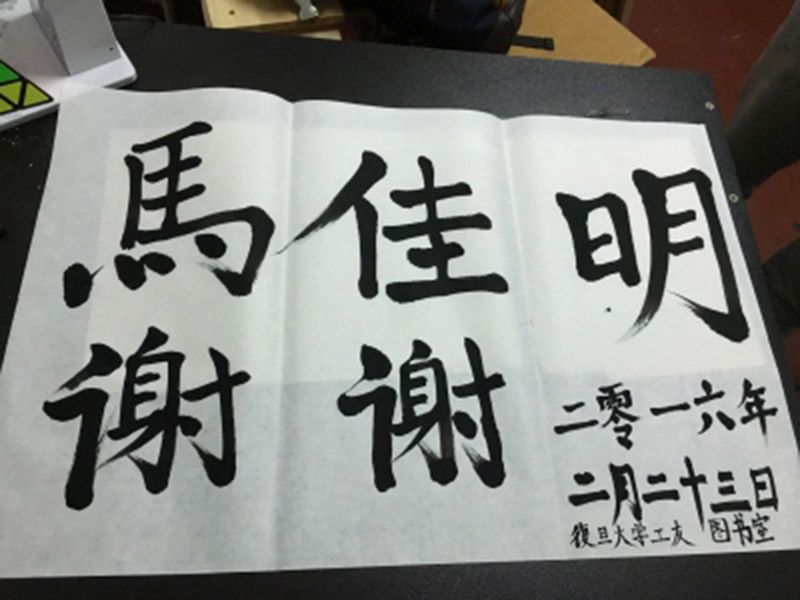

馬佳明との出会い

その日の夜、彼はチャットで、『今日の夜は中国の大晦日。食堂で食事をする人は、学内の人も学外の人も1分元だよ』と教えてくれた。私はその嬉しい知らせを聞いて、夜また食堂へと戻って来た。

それからというもの、彼は毎回食事の時間になると『ご飯食べた?』と聞いてきた。私が『いま図書館にいるからまだ食べてないよ。』と言うと、なんと図書館の前まで彼の作ったごはんを持ってきてくれた。

私はというと、春節のためすべてのお店が閉まり、インターネットのカードを買うことができず、毎日のように寮から一番近い北区の清真食堂に通った。

このハラムの食堂で働いているたのが彼、馬佳明である。私たちはほぼ毎日食堂で顔を合わせるようになり、彼のお昼休みには一緒に散歩をしたりするようになった。出身も年齢も宗教も、何もかも違い過ぎる私達は、大学内を歩きながら、お互いについて話をはじめた。

馬佳明は、1997年甘肃沁水生まれ、回族のムスリムである。農村生まれで家が貧しかった彼は、15歳から出稼ぎを始めた。『無席』の列車の切符を買った彼は、甘肃から北京まで、「立って」来た。

北京での最初の仕事は一ヶ月1500元という給料の食器洗いだった。その後、警備員の仕事をした。給料は3000元に上がり、年齢が小さいが仕事ができると褒められ、正社員にならないかと勧められた。

しかし、ムスリムの彼はハラムのレストランでしか食事をすることができず、食事のことを考慮すると同じところにいることはできなかった。 その後、姉の紹介のもと、冷蔵庫を運ぶ仕事についた。家庭用の大型冷蔵庫を一人で背負って運ぶという毎日に、彼の腕には、一生残る傷跡ができた。

しかし、母親の「技術を身につけられる仕事をしなさい」とのアドバイスのもと、彼は杭州で手打ち麺を学ぶことにした。オーナーは上手く麺が打てない彼を麺伸ばし棒で殴った。

こうして苦労して手に入れたのが、「手打ち麺資格書」であった。 この資格書を手に入れた彼は、現在の仕事である、大学の清真食堂で麺を打つ仕事に就いた。冬休みの間だけ、彼は復旦大学北区清真食堂に配属されたのである。

そして、私と出会った。

食堂で静かに迎えた20歳の誕生日

2月22日に、私の友人とともに、彼の二十歳の誕生日を祝った。家が貧しい彼は、一度も誕生日を過ごしたことがなく、一度もケーキを食べたことがないという。

そんな彼のために、5ピースの、ハラムのケーキを囲み、私たちは彼の仕事が終わった夜8時に食堂で、静かに誕生日を祝った。

大陸に横たわる貧困

きっと、多くの日本人の方には理解をすることが難しいと思う。中国の貧困問題は、今もなお、この大きな中国大陸に横たわっている。テレビや本から得られる現状そのものは本当に限られている。

私は、去年の夏休み貧困地区の小学校でのボランティアを通して、その現状を少しだけ、垣間見ることができた。しかし、本当の「貧困」というのは、身近なところにあって、こうして出稼ぎに来ているほとんどの農村出身の人たち、またその家族は、貧困の連鎖に苦しんでいるのである。

ここでは長く書く事ができないが、私が現在のサークル、「校工服務隊」に入っている理由の一つもここにある。遠い故郷を離れ、北京や上海、広州などの大都市に出稼ぎに来る農村部の人々。

私のような小さな人間に、大きなことを実践することは難しいが、まずは、「関心」を向けること、そして同じ目線で、目の前の現実を見つめることが、大切なのではないのだろうか。

その実践を行っているサークルに入り、彼ら出稼ぎで働いている人たちのために自分の小さな力を捧げることに、私はためらいを感じることはなかった。

中国のムスリムの方たち

中国には、56の少数民族がいる。しかし、人口の90%の人びとが漢族である。そのなかで、回族はアッラーを神とするイスラム教信徒、ムスリムである。

豚肉がタブーなことは周知のことだが、他の肉でも、イスラム教の、特別に裁かれた肉しか口にすることができない。そして、一日5回のお祈りと、お酒や風俗などにも近づくことができない。食事も、ハラムのレストランでしか食べることができない。

私はムスリムの文化について、インドネシアでの生活を通して少し理解することができた。そのため、中国のムスリムの方と接するとき、さほどの距離を感じることはなかった。むしろ、親近感さえ感じた。

中国少年学社(校工服務隊)

私は、復旦大学に入学した当時から、中国少年学社というサークルに所属している。修士一年生の頃は、月に一度ほど読書会に参加する程度だった。

しかし、馬佳明と知り合ってから、この図書室を彼に紹介し、わたしもより深く、このサークルに関わるようになった。私たちサークルは、社会問題に関心を持つ学生の集まりである。

学部時代に鹿児島で科学論研究会にお世話になっていた私は、復旦大学にも同じようなサークルがあると知り、なんのためらいもなく入った。

私達サークルのもうひとつの役目は、復旦大学で働く人たちのために尽くすことである。

復旦大学には、食堂で働く人たちや、掃除をするひと、警備員など、様々な職種の方たちが働いている。この方たちの活躍があって、私たちが安心して学生生活を送れているのである。

しかし、彼らの賃金は低く、ひと部屋8人でお風呂もないという劣悪な寮に住み、ほぼ休みなく、一日11時間、それ以上働いている。

私たちは、聞き取り調査を通して彼らの労働状況を把握し、報告書にまとめたり、校工員たちと交流する場を設けている。

活動室は、校工員たちの寮の二階に作った小さな図書室である。この図書室には、図書館が本を処分する前に私たちが回収した本や、経費で揃えた本、私達個人が寄贈した本が並んでいる。

わたしも、日本語の本をいくらか寄贈した。そして、図書室には、仕事が終わったあと校工員たちがおしゃべりにやってきたり、高齢の方で、インターネットを利用したい方など、なんらかの手助けが必要な方たちが来た際に、お手伝いを行っている。

英未の日本語教室

私は今学期、彼ら校工員を対象として、日本語を教えている。毎週火曜日、彼らの仕事の終わった8時半から9時半まで日本語の授業を開催することになった。

私も、校工の方たちのために何か出来ることをしたいと思い、始めた日本語教室だが、30名近くの応募があり、小さな教室はいつの間にかいっぱいになった。

授業に来てくださる人たちは、97年生まれから食堂で働く50代のおばさまたちまで様々である。

救われたのは、わたしのほうです。

実はこの授業が始まるまで、私の生活は空っぽだった。今学期、授業は週に一度しかなく、人と接する機会が急激に減った。

クラスメイトはみなインターンシップで学校に居ず、また、これまでなんでも話せていた友達がみな日本に帰国し、わたしは本当に一人ぼっちになってしまっていた。

東南アジアでの一ヶ月の旅から帰ってきた私を待っていたのは、「孤独」、そして論文、英語、将来のプレッシャーだった。

毎日机の前に座りながら、何もしないうちに一日、また一日と過ぎていく日々。やらなきゃいけないことは山ほどあるのに、なぜか前に進まない。進めない。

論文は振り出しから動けず、IELTSを申し込んだものの、高校二年以来英語の試験を受けたことのないわたしは、読解能力の下降に、どこから手をつければよいか分からなかった。

そして、覆いかぶさる将来への不安。

そんなときに出会ったのが、馬佳明だった。彼とはじめて散歩をしたとき、彼はわたしにこう言った。

「僕はえみが羨ましいよ。だから、頑張ってね。」この一言が、このたった一言が、私をどれだけ変えたのか、計り知れない。

馬佳明は3歳の時、石炭を掘っていた洞窟が爆発し、父を亡くした。彼は家族に仕送りをするため、15歳の時に出稼ぎに出た。

私は、自分が15歳だった頃を思い出した。両親の愛に包まれて、恵まれた環境で、学問と、幸せな学生時代を送っていた。

人生はなんでこんなにも異なるのだろう。見知らぬ男の子から、親友と呼べるまでに仲良くなった私たちは、お互いの人生のあまりにもの違いに、ただ、言葉では表せない思いに胸がいっぱいになった。

私は、中国政府から奨学金を頂き、このような恵まれた環境で、学ぶ機会を頂いている。それなのに、孤独だ、とか、さみしい、とか、勉強についていけない、と言って毎日自分に理由をつけては現実から逃げていた。

「えみは、夢を諦めてはいけないよ。今のえみに一番大切なことは自分の夢を実現させること。」6歳も年の離れた弟分の親友が、毎日のように暗い顔をしている私にこう声をかけてくる。

ほかのどんな人から励まされるよりも、力になった。と同時に、前に進んでいない自分を悔しく、そして情けなく思った。

彼は15歳から見知らぬ土地で出稼ぎをして、こんなに苦労をしてきているのに、わたしは、、、、。私にできることは、、、私に課された使命は、、、。毎日のように、そう考えざるをは得なかった。

馬佳明は、わたしに、「えみからもらったものが多すぎて、どうやって感謝すれば良いか分からないよ。」と言う。しかし、実際に感謝しなければならないのは、私のほうであり、私を孤独の暗闇から救い出してくれたのは、彼のほうであった。

「とき」は、止まらずに流れていく。。。

運命は、予想もつかなくて、人々の人生は、こんなにも異なる。。。

わたしは、「生きた時間」を過ごしているのだろうか。

また、一日一日を無駄にしてはいないだろうか?

わたしは、何のために生きてるのだろうか。そんなことを、いつも考えながら、また「とき」が流れていく。。。

卒業まで、あと半分を迎えた今学期、この一学期の努力が今後の一生を決めるといっても過言ではないかもしれない。

だからこそ、焦り、ときに怖くて、諦めたくもなる。

でも、私に与えられた出会いはすべて力になって、これから歩む道を照らしてくれる光になると信じている。

私は、歩み続けなければならない。

2016年3月29日 復旦大学留学生寮1615室にて

英未の中国語エッセイ『我和馬佳明』

2016/03/29

英未の中文随筆『我和馬佳明』―(マー君とわたし)ー

英未の『東南アジア平和之旅2016』スライド集

2016/02/27

スライド集をYouTubeにUPしました。

英未の東南アジア『平和之旅』最終・第5章台湾

2016/02/25

英未東南アジア平和之旅

第5(最終)章 シンガポール、台湾

インドネシアのスラバヤ空港から世界有数のハブ空港であるシンガポールのチャンギ国際空港に到着したのは夜7時頃だった。

私たちは急いで出国手続きを済ませ、一晩だけのシンガポールを体験すべく市内へと向かった。

ほんの数時間前まで、バスも見つからないスラバヤ島にいた私たちは、今、ネオンの輝く大都会・シンガポールにいる。

眼に映った人びとが本当に新鮮にみえる。地下鉄に乗った。インド系の人とアジア系の人が英語で話している。どうやら、会社の同僚のようである。

反対側の耳からは中国語が聞こえてくる。看板には英語、中国語、インド語が書かれている。

ここでは様々な民族の人たちが、様々な言語を話し共存しているのだ。なんと魅力的な国だろう。。。

街並みの風景はどこか上海と似ている。一足先に上海に帰ってきてしまったような、そんな気さえした。

しかし、ここの物価は相当高かった。インドネシアで六日間で使ったお金を、シンガポールでは一晩で使ってしまいそうだった。物価の安い国々を渡り歩いてきた私たちは、日本並みの物価に驚き、財布の中の残高を何度も確認した。

中国で2元の「肉まん」も、シンガポールでは2ドル、約10倍である。私たちは肉まんを片手に噴水ショーを見に行った。

翌朝の飛行機で台湾に飛ぶ。『東南アジア平和之旅』最後の駅である。。。

5年ぶりの台北

5年前、大学二年生の夏休みの一ヶ月間、私は台北のアマの家に滞在していた。

初めてのホームステイ、初めての海外一人旅である。

台湾を理解するため、中国語を上達させるため私はなんの恐れもなく、好奇心だけを背負って、新しく就航したばかりの鹿児島ー台北行きの飛行機に乗り込んだ。

そこで待っていたのは、様々な人々との「出会い」と言語の壁だった。

アマは、私の兄の親友のおばあさんである。小さい頃から本当の家族のように慕ってきた兄親友家族とは、いまでも親密な関係を保っている。アマは台湾語でおばあちゃんの意味で、私もそう呼んで慕っていた。

アマは日本語が話せた。当時18歳だった私は怖いもの知らずで、まだ不十分な中国語のまま、独りで台北旅行をした。

毎回家に帰ってくると、アマが「おかえり」と言ってくれた。そんなアマと家では日本語で話せることで安心した。

しかし、一歩外に出るとそこは「海外」、耳に入って来る中国語のスピードは授業中に聞くそれよりもずっと速かったし、知らない単語ばかりだった。

あるとき、道に迷ってアマの家に帰れなくなって泣いてしまったことも思い出さずにはいられない。

そんな大学二年生の夏から、修士二年生となって訪れた二度目の台湾、言語の壁はもちろん、自分自身にも少なからず自信を持つことができるようになっていた。

おもえば「また会いに来るね。」とアマにさよならを告げてから、いつのまにか5年の歳月が経っていた。

アマとの再会

台湾に着いて二日目、私は地図を見ながらアマの家を探した。

街並みが変わっているところもあったけど、懐かしいアマの家のある通りに着いたとき、足が勝手に動き出した。

わたしの足は5年前の記憶をしっかりと覚えていた。

その日は旧正月のため、親戚の人たちがみんなアマの家に集まっていた。

「アマ!」と呼ぶと、玄関から懐かしい優しい笑顔のアマが出てきた。

私たちは抱き合った。

アマは今年94歳になり目がほとんど見えなくなっていた。アマは私の身体を手探りで触り、くっつきそうなくらい顔を近づけて、私の目を覗き込んだ。

そして、「えみ、おかえり。」と言った。私は5年ぶりのその言葉に目頭が熱くなった。

アマは話し方も、話すスピードも昔とすこしも変わっていなかった。変わったのは言語だけである。

昔は聞き取れなかった中国語も、今ははっきりと、何を喋っているのかがわかる。うれしかった。

私が復旦大学で頑張っていること、東南アジアを旅してきたこと、母が亡くなったこと、アマはすべて知っていた。

そして、笑顔で私に話し続けた。

私がアマに自分の夢を告げると「がんばりなさいよ」そう言って背中を押した。

この言葉を聞くため私は台湾へ来たのだと思った。アマの笑顔をもう一度見るために、私はここに来たのだと。

「アマ、また来るからね。」と言って玄関に向かうと、アマは「私はもう94歳になったの。えみとはもう次に会えないかもしれない。

でも、絶対、えみならできるから。がんばりなさいよ。私はえみを信じてるから。」

アマのその言葉を聞いて、涙がこぼれそうになるのを必死に堪え、私はアマの家を後にした。

5年の月日は私を成長させ、そして私が気づかぬうちにアマとの距離を確実に離してしまっているような気がした。

しかし、私の母や、アマ、家族に対する愛は永遠に変わらない。

台北から台中へ

東南アジアの国々では、全てが新しくて、何事も気が抜けなかったが、台湾に来て、なんだか家に帰ってきたような、そんな居心地の良さを感じた。 私たちは、新幹線に乗って、台中へと向かった。

窓から見る景色は、まるで日本の田舎の景色のようだった。冬だというのに春のように温かい台中の気候は、私たちを眠りに誘っていった。

台中に着くと、お寺に行き、佛様にこれまでの一ヶ月の旅のお守りに感謝を述べた。久々の夜市はお正月中で人通りは少なかった。

台中のホテルに着くと、親友と二人でこれまでの旅の写真を振り返った。いよいよ翌日、私は上海に戻るのだ。写真を眺めながら、語りきれない思い出話に二人で笑いあった。

辛かったことも、苦しかったことも、いま振り返ってみるとかけがえのない思い出ばかりである。

落ち着いたころ、明日の台北への移動に備え早々とベットに入った。

母の教えてくれた地震

私は夢を見ていた。母がいた。なんだかいい夢ではなかった。早く目覚めたい、早く目覚めたい、と思っていた。

すると、横になっている身体全体で大きな揺れを感じた。パッと目覚めて、天井を見た。地震だ!

午前4時6分頃、台中で地震が発生した。私たちは貴重品だけを持ってすぐさま部屋を出た。6階から非常階段で1階へと駆け下りた。これまでに体験したことのない大きな揺れだった。

フロントに着くと、揺れに驚いた人たちが次々と降りてきた。

スタッフの人は「震源は台南だから問題ない、心配しないでください」と言った。

しかし私たちはまた部屋に戻る勇気はなかった。地震発生から1時間が経つまで、私たちはフロントで様子を見ることにした。

旅の終わり

翌朝、夜が明けるとすぐに、台中を離れ北へと向かった。この旅の最終日にまさか地震に遭うとは思いもしなかった。

台北のテレビは台南のマンション崩壊のニュースを24時間報道していた。生存者が一刻も早く救出されるとを願い、私は台北桃園空港へと向かった。

2月7日午前2時30分、飛行機は無事に上海浦东国際空港へと到着した。長かったようで、あっというまの一ヶ月間の『東南アジアの平和之旅』は終わった。

日記を書きながら振り返ってみると、旅で出会った多くの人々の顔が思い浮かんでは消えた。

あの日、あのとき、あの場所でしか会うことのできなかった人たち、彼らの笑顔に救われて、私は無事に困難を乗り越えることができた。

そして私は、この旅を通して、将来の道を決心した。復旦大学を卒業後、アメリカの大学院で平和学を学びたい。博士号を取って、日本の大学の教授になりたい。

私が日本の大学でたくさんの素晴らしい人たちに出会ったように、これから未来を背負う学生たちに、大きな夢と、平和を伝えていくことができたなら、この上ない幸せである。

そして、Peace活動に積極的に参加し、様々な方面から「平和」を作って生きたい。

一生忘れることのできない、一生忘れたくない旅をさせてくれた東南アジアに、本当に、本当にありがとう。私の、平和への旅は、これからも、つづく。

2016年2月11日 復旦大学留学生寮1615室にて

英未の東南アジア平和の旅第4章インドネシア①

2016/02/24

英未東南アジア平和之旅

第4章 インドネシア①

久しぶりに飛行機に乗ったせいか、寝不足のせいか、シンガポールの空港で食べた食べ物のせいか、飛行機から降りると頭痛と腹痛に見舞われた。

トイレに駆け込み戻ってくると、親友の姿が見つからない。私たちはこのまま30分くらい離れ離れになっていた。しかしやはりテレパシーというものは伝わるもので、すぐに再会を果たすことができた。

ジャカルタ空港に着いた瞬間、一気に(気配のようなもの)がその前にいた国々と違うことに気づいた。

ここは、イスラム教の国。ムスリムの国。女の人はみんなターバンを巻き、ドレスを着ている。私たちはいま、インドネシアにいるのだ。。。

ブルーバードタクシーに乗って友達のオフィスに向かっている間、私はずっと目を閉じていた。

いつもながら、新しい国に入ったとき、慣れるのに時間がかかる。

その国の雰囲気や気候、風土などの微妙な違いを、身体はしっかりとキャッチしているのだ。

そしていきなり飛行機で降り立ったとき、わたしの身体はその変化にまだ対応することができない。そのため、頭痛やだるさなどがもろに身体にくる。

ジャカルタを訪れたのは、ここで働く友達に会うためである。

彼女は短期大学を卒業後、インドネシア政府の奨学金をもらい語学留学し、現在はジャカルタで社会人3年目である。

彼女の専用運転手の(ちょっと荒い気味の)運転で彼女の家に着くと、まるで自分の家に着いたかのような気分になり、すっかりリラックスして、そのままソファーで眠ってしまった。

彼女が帰ってくると、これまでの旅での様々な物語を、わたしは一気に一生懸命に伝えた。

鹿児島の女の子が三人そろうと、海外でも自然と鹿児島弁が止まらなくなるものである。

私たちは笑いあった。

彼女の家では、貴重品の心配もしなくてもよいし、どこに行くかの段取りもたてる必要はない、完全にリラックスしていた。リラックスし過ぎていたといっても過言ではない。

翌日、溜まっていた洗濯物を洗濯機に放り込むと、もうひとりの鹿児島県出身の友達も加わり、私たち鹿児島おごじょは4人で車に乗って、食事、映画を見に出かけた。

ここでは、映画はとても安い。私たちが見た映画は日本や中国でまだ公演されていないもので、350円で見ることができた。

鹿児島の友達4人で映画館に座っていると、まるでミッテ10にでも来ているような錯覚さえおぼえた。

しかし、映画のあとに、「ここでテロが起きるかと思って少しドキドキしてた」という友達の声を聞くと、いま、先週外国人を狙ったテロが発生したジャカルタにいるのだということをはっと自覚した。

当時犯人はカナダ人に抱きつき、一緒に自爆した。死者の数は10人程度であったが、爆発があったところは彼女の働いている会社のすぐ近くだったという。

私は身も震える思いになった。今、世界は、いったいどこまで安全ではなくなっているのだろう。

ジャカルタからスラバヤへ

楽しい時間はあっという間に過ぎ、この安全で鹿児島弁の聞ける温かい家を離れなければならない日が来た。

二日間ジャカルタに滞在した私たちは、翌日の午後、1000もあるインドネシアの島のひとつスラバヤに飛ぶために、友人の家を離れた。

空港では、メールの通知と異なるターミナルから乗ることになっており、フライトは三時間遅れで、飛行機に乗る前から精神的に疲れていた。

しかし、スラバヤの空港でEddyに会って、再会のハグを果たしたとき、すべての疲れが吹っ飛んでしまい、これからはじまる冒険の期待へと変わっていた。

Eddyとの出会い

90年生まれのEddyと出会ったのは、大学4年の夏、アメリカを一人旅していたときである。

カジノの街ラスベガスのホステルで、私たちは出会った。カリフォルニア生まれの彼は、実は親はベトナムに住む華僑で、彼が生まれる前からアメリカに移り住んできた。

私たちはホステルで出会ったのち、もうひとりの日本人、しゅうへいさんと共にレッド・ロック・キャニオンに行った。

Eddyが運転してくれた。

出会ったばかりの三人だったが、一緒に壮大な景色を見て、大きなアメリカンピザを食べて、距離は一気に縮まった。

そしてまさか、ここインドネシアのスラバヤ島で彼と再会できるとは想像もしていなかった。

ここでの彼との出会いが、私の人生にとって忘れられない、大きな一歩になることを、この時はまだ予想もしていなかった。

Madura島へようこそ

スラバヤから、バス、タクシー、船、そしてまたタクシー、三時間の移動の末に着いたのは彼の働いている学校のあるMadura島。

彼は、大学を卒業したあと、このPeace Teachingプログラムに参加し、二年間インドネシアの僻地で英語を教えるというボランティアを行っている。

Madura島はインドネシアの中でも田舎で、ムスリム色の強いところである。ジャカルタでは厳しい規定はなかったが、この島では、私たちはこの島のムスリムの文化にのっとって生活をしなければならない。

Eddyに会った最初の夜、彼からここでの様々な文化を教えてもらい、私はただただ驚きながら聞いていた。

1. ムスリムの文化では、女性は肌を見せてはいけない。私たちはターバンを巻く必要はないが、この蒸し暑いインドネシアでも長袖長ズボンを着なければならない。

2. 食事の時や握手の時、必ず右手を差し出さなければならない。インドネシアでは、トイレの時にだけ左手を使う。左利きのわたしでも、間違っても左手で箸を握ってはいけないと肝に銘じた。

3. 女性と男性は夜一緒に歩いたり、軽いボディタッチもしてはいけない。

4. ここでは女性の地位はとても低い。男性社会である。

5. その他にも、目上の人に会った時の挨拶の仕方など、初めてのことばかりをEddyに教えてもらった。一日では覚えきれないほど、たくさんの注意事項があった。

不安を抱えたまま、私たちはホテルで眠りに就いた。インドネシアで泊まる最初で最後のホテルである。明日からはいよいよホームステイの日々が待っている。。。

学校見学 ムスリムの高校へ

翌日、5時にEddyがホテルまで迎えに来ると、私たちはホームステイ先の家に荷物を置き、全校朝会に間に合うように学校へと向かった。

ムスリムの高校である。彼はここで英語を教えて10ヶ月。いまでは、学校や近所で会った人みんながEddyに挨拶をしている。

彼の笑顔は、本当にキラキラとしていて、周りのみんなを自然と笑顔にする。

Nice to meet you !

全校朝会の前に、私たちは校長室に案内され、校長先生と4人の副校長先生に挨拶をした。私たちは、この学校に来た初めての日本人だそうだ。

私たちは、先生の手の甲を手に取り、自分の額にその手の甲を当てた。これはここの挨拶の仕方で、Eddyがするように見よう見まねでやってみた。

先生方はその手を自分の胸に当てた。学生たちも、Eddyに会って話をする前は必ずEddyの手をとり、自分の額に当てたり、手の甲にキスしたりした。なんと綺麗な挨拶の仕方だろう。私たちは感動した。

私たちはEddyの担当する授業に一緒に出ることになった。教室に入るとみんなわーっと声を上げた。みんな目をキラキラさせてこっちを見ている。私たちはひとり一人Eddyに紹介してもらった。

そして、学生から日本について、私たちについて、英語で質問を受けた。彼らの笑顔に、私たちの緊張はなくなっていった。

写真を撮ることが大好きな彼らは、私たちと写真を撮りたがり、授業のあとは撮影会になった。なんだか有名人にでもなったようだった。

もう一人のEddyとの出会い

お昼は副校長先生たちに誘われて、一緒に食事をした。食事から戻ってくると、次の授業まで時間があり、私たちは語り合った。

Eddy。ラスベガスで出会ってから三年、私たちはお互い自分たちの道を歩み続けた。私は中国の大学院へ、彼はアメリカを飛び出してインドネシアへ二年間のボランティアに。

そんな彼が、異国で奮闘する姿を、アメリカにいたときはまったく想像もできなかった。

そして、現在の彼の生活を目の当たりにしたとき、言葉以上に学ぶものがあった。彼の現地での生活、彼の笑顔から、私は言葉では表せないほど、数え切れないものを学んだ。

彼はこのプログラムから毎月10万円程度の給料をもらっているが、ホームステイ代と交通費を除くと手元にはあまり残らない。

彼が、150円のタコスを買うとき、「これは高いから月に一、二回しか買わないんだ。」と言ったとき、思わず胸が痛んだ。アメリカでピザをほうばる彼の姿はいまはもう、過去のものあり、今彼は新しい土地で奮闘しているのだと、実感した。

このプログラムの目的は、インドネシア僻地での英語教育を通して、現地の英語教師をトレーニングすること。

そして、派遣されたアメリカ人が地域に溶け込み、コミュニティに入ることである。現在インドネアには120人のアメリカ人が僻地でミッションを達成させるために奮闘している。

私は、Eddyの笑っている顔しか印象にない。しかし、Eddyの過去の話を聞いたとき、その笑顔の裏にある深い悲しみを知った。

あるお昼のできごと

実は、お昼副校長先生と食事に行った際、ある出来事が起こっていた。この出来事は私たち二人の日本人だけでなく、Eddyにとっても大きなショックとなった。

インドネシアの人たちはみんな陽気で、私たち日本から来た「外国人」を見ると、笑顔で声をかけてくる。

それは、職員室の先生も、学生も同じだった。副校長先生たちは、私たちと一緒に写真を撮ると、そのまま校長室へと誘った。

私が、日本の社会と比べると、こちらの人たちはいつも笑顔で、とてもいいですね。と述べると、ちょうどスコールが降り出した。インドネシアは今、雨季である。

雨が止んだ頃、私たちは先生方の車に乗り込み、近くのファーストフード店へと行った。3人の副校長方は先に注文し、さっとレジから消えた。

私たちは続いて注文すると、レジの人は「○○いくらです。」と値段を告げた。私たちは振り返った。副校長たちは早々と席に座り、おしゃべりしている。

まさか、と思った。そう、そのまさかだった。私たちは、自分たちの注文したハンバーガー一つずつだけでなく、副校長方三人の注文したセットの料金も一緒に支払った。

私は、食事に誘われたが、自分の分の会計は自分たちでしようと思っていた。

しかし思いもよらなかったのは、五十過ぎの副校長三人の方々の会計もしなければならなかったことである。

Eddyは何度か副校長方の方向を振り返ると、失望したように彼らに背を向け、「みんながあなたに笑ってくるけれど、だからといって友達というわけではないんだ。」と言ってお金を支払った。

私にはこの副校長たちの行動が理解できなかった。私はトイレを装って席を立つと、Eddyに彼が支払った全額を無理やり手渡した。

そしてEddyと話した。話さずにはいられなかった。Eddyは、「これは決してインドネシアの文化ではないよ。これまで他の先生方と食事に行ったときは、先生方が支払ってくれていた。

今回初めて副校長方と食べて、僕も本当にびっくりしているよ。えみたちに不快な思いをさせてごめんね。」

席に戻ってきたものの、どうしても笑うことができなかった。親友が、「えみが笑わなかったらEddyが心配するから、笑いなよ。」と言っても、どうしても笑うことができなかった。

副校長方は、何事もなかったように、私たちに日本について様々な質問をしていた。この時のハンバーガーの味を、私は覚えていない。

沈黙の職員室

私たちはまた車に乗り、職員室に戻ってきた。90年代生まれの三人は、沈黙を続けた。そのとき、それを見かねたのか、副校長の一人が入ってきた。そして、彼にお金を手渡した。

彼は、「僕はすぐに結論に急いでしまうんだ。彼らを誤解してしまっていたのかもしれない。」と言った。

続けて、「彼らは僕を、アメリカから来たお金持ちだと思っている。でも本当は違うのに。」

私たちは、分かっていた。学校から一番近いファーストフード店に副校長方が初めて来たとは思えないし、支払いの先後を知らなかったとも思えない。

完全にEddyをはめていたことは分かっていた。だから尚更、悲しくて、悔しかった。

私は悲しい顔を隠せなかった。Eddyは、「Dont worry, Emi」と言った。私に笑顔がないとき、彼はいつもこう言う。上司に裏切られたEddyが一番辛いのに。

笑顔の裏の悲しい過去

私は、口を開いた。

「私は自分の感情をコントロールできないんだ。嬉しくないとき、悲しいとき、怒っているとき、どうしてもその気持ちを隠すことができないんだ。

まるで子供のように、そのままの感情をむき出しにしてしまう。悪い癖ってわかっているのに、何人もの人に注意されているのに、どうしても治すことができないんだ。」

私はすでに、涙目になっていた。「副校長先生たちのことはもう、気にしていないよ。

でも、私はまた自分の感情をむき出しにしてしまった。そのことに、自分自身に悲しくなっているんだよ。」

Eddyは静かに私の話を聞いていた。私は続けて話した。

「そしていまでも後悔しているのは、母の亡くなる一ヶ月前まで、母と、母の病気と向き合うことができなかったこと。。。

私は、母が病気になってから、その現実を認めたくなくて、認めることができなくて、母が入院しているというのに、アメリカやイギリスに行ってしまった。

最後の一ヶ月は上海から戻ってきてそばにいたけれど、それは遅すぎたんだよ。。。もし過去に戻ることができたら、すべての時間を使って、母のそばにいたい。そして悲しいとき、、、」

私が涙で言葉に詰まると、Eddyが続けた。

「悲しいときお母さんを思い出すのでしょう。」「うん。。。悲しいとき、こんなに悲しいことがあったんだよ、ってお母さんに伝えたいのに、今はもういない。

そして、お母さんのそばに居れなかった後悔を思い出すと、悲しさがもっともっと大きくなるんだ。」

職員室の先生たちはみんな授業に行き、ここには私たち三人しかいなかった。

そしてここで、涙が止まらなくなるとは、思ってもいなかった。Eddyは言った。「えみの気持ちは分かるよ。」

「あなたには分からないよ。」私は言い返した。すると彼は話し始めた。「僕が5歳の時、両親は離婚した。父親が出て行った日から、お母さんは僕のことを殴った。

高校を卒業するまで、殴り続けた。僕はいま、母を愛しているかわからない。愛せるか分からない。僕は母にさよならを言わずに、アメリカを離れ、インドネシアに来たんだ。」

いつも笑顔を絶やさない彼の、その笑顔の裏にこんな過去があったなんて。。。私は、言葉が見つからなかった。

副校長方に裏切られても、彼は笑っていた。

私は彼に聞いた。

「なんであなたは、辛い時も笑っていられるの?」

Eddyは言った。

「僕は家族の中で一人だけの男の子なんだ。小さい時からお母さんが、男の子は泣いちゃだめって言ってたんだ。

だから僕は、どんな辛い時でも、笑ってきた。」

Eddyのような人間に出会ったのは、彼のような人間に出会えたことは、私の人生に大きな意味を持たせた。彼の笑顔の奥には、強さがあった。

彼の笑顔の奥には、深い悲しみがあった。そして、周りの人を明るくする彼の笑顔の奥には、優しさがあった。

ムスリムと同じ屋根の下で

私は涙を拭いて、次の英語の授業の教室へと歩きだした。心を割って語り合った私たちは、友情の距離が、ぐっと縮まった気がした。

授業が終わると、ホームステイ先の家に帰った。ここはEddyがホームステイしている家で、私たちは空いているもうひとつのゲストルームに泊まらせていただくことになった。

私たちはEddyに習った方法で、お父さんとお母さんの手を取り、自分の額に当てた。

ホストファミリーは最大のおもてなしをしてくれた。

毎回食事の際は食べきれない量の食事が用意された。

ホストファミリーは、Eddyを自分の子供のように可愛がっていた。

そしてEddyも、自分の両親のように彼らを信頼していた。

一年足らずでインドネシア語をマスターしてしまったEddyは彼らとのコミュニケーションは全く支障がなかった。

見た目もアジア系のため、インドネシア人に間違えられることさえあった。

ホームステイ生活は、「初めて」の体験ばかりだった。

まず、ここには水道がない。

手洗い場とお風呂場は同じで、バスタブのようなものがあって、そこに一年中水が貯めてある。その水をすくって、手を洗ったり、体を洗ったりする。トイレも同じく、ご想像通りである。

そして、外に限らず、女性は家の中でも肌を見せてはいけない。

お馴染みの長袖長ズボンである。「ホストファミリーの家に行ったらやっと涼しくなれるね。」と期待を寄せていた私たちは甘かった。

Eddyに注意を受け、お風呂の後も35度の蒸し暑さの中、また完全防御の服に着替えた。さすがに、悲鳴をあげたくなった。

毎晩5時になると、近所の子供たちがホストファミリーの家に集まってきた。

ホストブラザーが、アラブ語の聖書を子供たちに読んで聞かせている。

小さい子は三歳ほど、大きい子も10歳程度である。こんなに小さな時から、聖書を読み、お祈りの仕方を勉強するのだ。

ISISの無差別テロ、悲しいニュースが続く中で、イスラム教と聞くと身が引ける人が世界中多いのかもしれない。しかし、この島ではムスリムに生まれ、ムスリムに育っている人たちがいる。

彼らは陽気で、笑顔が絶えなくて、一日5回神にお祈りをして、日本のアニメが大好きで、英語が大好きで、、、この島には風俗店もないし、お酒もない。

冗談を言っては笑い、悲しいときは涙を流し、道に迷った私たちを快く助けてくれる人たちがいる。

いったいどれほどの人が、イスラム教について、本当に理解しているのだろう。いったいどれほどの人が、知ることをせず、報道に流されて偏見だけが一人歩きしてしまっているのだろう。。。

ホストファミリーと同じ屋根の下で、笑顔で暮らしている中で、そんなことを考えずにはいられなかった。

もうひとつの日本

私たちが食事のあと、リビングでチェスを楽しんでいると、近所のおばさんが私たち日本から来た「お客さん」を見に来た。

ホームステイに来てから、親戚の人や近所の人など、たくさんの人たちが私たちを見に来られた。

顔をじーと見ると、「見た目は変わらないねえ~」などといって、日本に関する様々な知っていることを述べては、帰っていっていた。

しかし、この日のおばあさんはちょっと違った。

遠い親戚だというこのおばあさんは、私たちの横に座ると、日本の歌を歌いだした。戦時中、日本のインドネシア占領時代に歌われていた曲である。おばあさんは、日本軍について語りだした。

Eddyは、すべてを通訳してくれなかった。私たちに気を遣ってくれていたのだ。しかし私は、加害者としての日本の責任を问う発言をする人たちと、何度も話をしたことがある。

それは復旦での授業中でも、南京でもそうであった。だから、歴史を学ぶ学生として、日本人として、気にせずに話をして欲しい、と思った。

おばあさんはもう一度私たちの両頬にキスをすると、帰っていった。

出会いと別れ テレマカシー、インドネシア

あっという間に、インドネシアを離れる日が来てしまった。

お世話になったホストファミリーと、そして尊敬する友人Eddyと別れなければならない日がとうとう来てしまったのだ。

文化のあまりの違いと、初めてのインドネシアの家庭での生活、新しい食べ物。慣れないことばかりで、一日目から「帰りたい、、、」と思ってしまったが、いまではもっとここに居たい。

もっとインドネシアを、イスラム教を、ムスリムを、そして最高の友達Eddyを理解したいと思った。

テレビやインターネットですぐに手に入る情報。それらはときに、片面のものであって、本当にその目で確かめなければ、真実の姿は見ることができない。

私はいま、頭にスカーフを巻いたムスリムの人たちを目にすると、全く違和感を感じない。

それどころか、親近感さえ生じる。彼女たちをみると、インドネシアで、最後まで私たちに大きく手を振ってくれたムスリムの学生の顔が目に浮かばずにはいられないから。

ホストファミリーの優しい笑顔が、目に浮かばずにはいられないから。そしてこの土地で頑張る親友Eddyの姿が目に浮かんでくるから。。。

インドネシアMadura島、この島で過ごした日々を忘れることができない。

英未東南アジア平和の旅第3章ベトナム編

2016/02/19

英未東南アジア平和之旅

第3章 ベトナム、シンガポール

カンボジアからベトナムへの国境越えは、スムーズに行われた。タイ、カンボジアに続く三カ国目に到着した。ここでの目的は、ベトナム戦争博物館に行くことである。

ホーチミン市内にバスで降りたとき、その交通量の多さにとにかく驚いた。バイクの海。道路を渡るのは至難の業で、車とバイクの間をすり抜けて歩く。

中国で慣れていると思っていたのは大間違いで、中国とは比べ物にならないほどのバイクの数であった。

この交通事情に圧倒された私たちは、外へ出る気すらなくしてしまった。

一歩間違えば、命の危険がある。しかし、学んだのは、現地の人に付いて道路を渡れば、うまく横断することができるということである。

人だけでなく、車の後ろについて道路を渡ることもやってみた。車の後ろにくっついて走ることで、とりあえずは前後左右から来るバイクからは身を守ることができた。

しかしむろんのこと、スピードと反射神経のいる行動ではある。

生まれて初めて食べたベトナム料理の味も忘れることができない。

材料を切っただけの、これから調理する食材が並べられ、そうめんの塊のようなものと一緒に、酢のようなものを付けて食べる。

最初は食べ方すら分からずにキョロキョロしていると、両サイドの親切なベトナム人の方々がどのようにして食べるのか教えてくれた。

現地の人と一緒に笑い合いながら、こんなに楽しく食事をしたのは久しぶりだった。

ベトナム戦争博物館

一日目に、ホーチミン市内を観光し、半日の時間を使ってベトナム戦争博物館を見学した。

ベトナム戦争で使われた枯葉剤によって、ベトナム市民のみならず、アメリカ軍兵士にも大きな後遺症を残した。

その後遺症のせいで戦争から帰国したアメリカ兵の子供の中には、先天的に右手がなかった。

ベトナム市民から生まれた子供は何代にも渡ってその後遺症に苦しめられた。

そして、無脳症の赤ん坊の写真を見たとき、私は胸が張り裂けそうな思いになった。高校生のころ、学校の図書館で見たイラク戦争の写真集、そのなかで見つけた無脳症の赤ちゃんを思い出さずにはいられなかった。

「この子が一体どんな罪を犯したというのだろう。」「なぜ戦争はこんなにも残酷に命を切り刻み、ずたずたにして、奪うのだろう」。。。

その時から、戦争に対する怒りと憎しみ、平和に対する危惧を抱いたことを今でも鮮明に覚えている。

カンボジアの《キリング・フィールド》から《ベトナム戦争記念館》までの時間は、辛く苦しい見学だった。

しかしこの貴重な時間のおかげでわたしは、しかと戦争の恐ろしさと残酷さをこの目で見た。そして、これから平和学をとおして、しっかりと戦争と向き合わなければならないと心に誓った。

新しい寝床と新しい出会い

私たちは、より良い「ホステル」を目指してホーチミンの繁華街を歩いていた。バックパッカーにとって、寝床はとても重要で、安さ、快適さ、すべて条件の良いところを探すことはとても大事な仕事なのである。

また、これまで半月の間、旅をしてきて、様々なホステルを経験し、要求も少し高くなってきたように思う。

明日泊まるホステルがなかなか見つからないなかで当てもなく歩いていると、三人の欧米人がホテルらしきところに入っていった。

おばあさんが門番をしているところに、私たちも吸い込まれるように入っていった。

わたしは、「ここに泊まることができますか?」と聞いた。

すると、―あとで知ったのだけど―おばあさんの孫のカイ君が出てきた。英語の話せる彼は聞くところによると、現在、ニュージーランドのオークランド大学に留学しており、冬休みのためベトナムに帰国して、祖母の経営するホテルを手伝っているのだという。

私たちが日本から来たことを知ると、彼はとても親切に話しかけてくれた。

部屋に案内され、気にいった私たちは明日からこのホテルに泊まることに決めた。

キッチンのついた大きな部屋に、一泊2000円で泊まることができる。二人で割るとひとり当たりたったの1000円である。

フロントのソファーに座りながら、私たち三人はお互いに自己紹介をして会話を楽しんだ。

ベトナムに来たものの、この国の事情や物価について、全く知識のなかった私たちは、このカイ君のお陰で随分たくさんのことを教えてもらった。

私たちがホーチミンに3日間滞在する予定だというと、「それはもったいないよ。ホーチミンは一日で観光できるよ。」といい、ツアーコンダクターを紹介してくれた。

ひとり30ドル程度で、一泊二日の観光ツアーである。何も予定の決まってなかった私たちは、なんのためらいもなく申し込んだ。

それが日本人は3人だけという欧米人ツアーであることも知らずに。。。

インターナショナル・ツアー

翌日、フランスパンの朝ごはんを食べながら、私たちは集合場所についた。

バスに乗り込むとすぐに、自分たちが完全に少数派であることに気づいた。

周りはすべて、ヨーロッパもしくは北アメリカから来た旅行客。アジア人は私たちふたりと、日本人の退職後に旅行に来ている方三人だけだった。

私たちは空いていたバスの一番前の席に座った。これから始まる一泊二日のツアーにワクワクしていた。

何より、これまですべて自分たちで計画し、自分たちで公共機関を利用して移動し、食事から宿まですべて手配していた私たちにとって、ツアーほど楽なものはなかった。バスも食事も宿もなにも心配する必要がないからだ。

ガイドのすぎちゃんはベトナム人で、英語が達者でユーモアあふれる人だった。

ギター片手に歌ったり、どこに着いてもその場所の説明をペラペラと始めた。ものすごいノリの良さに、私たちは随いていくのに必死だった。

このツアーで出会ったひと達のことが今はとても懐かしい。

カナダ人のEzzyはトロント大学歴史学部を卒業後、パートナーと企業し、現在は8ヶ月間、東南アジアで転々と働きながら旅行している。

スペイン人のカトリーナは小学校の先生になるのが夢で、現在大学で修士課程を履修しながら学校で働いている。

スロバキア人のケイティはギリシャで働き、そこで現在のボーイフレンドであるカナダ人のと出会った。

ポルトガル人のアリーシャはなんと復旦大学の横の同济大学で前学期中国語を学んでいたという。世界は広いようで、狭いものだ。

ツアーに参加していた人たちはみんなフレンドリーで、いつのまにか団体意識も生まれて、写真を取り合ったり、船に乗る時に手を取り合ったりと助け合った。

肌の色、母国語、年齢なんて関係なかった。ホテルについてからも自由行動の時間には同じ階に住む6人みんなで食事に行った。

バックグラウンドも、将来の目標も違うみんなだったが一緒にベトナムの町を歩き、一緒に食事をして、一緒に笑いあった。

FaceBookを交換して、私たちはこのツアーを後にした。

次の駅は、物語のあふれるインドネシアである。

一時間だけのシンガポール

ベトナムからインドネシアへ飛ぶために、乗り継ぎで1時間だけシンガポールにいた。シンガポールについては、台湾に飛ぶ際に一晩泊まっているため、そこで詳しく触れたい。

実はベトナムの最後の晩、最後の晩餐をしていると、一通のメールが入っていることに気づいた。

それは、ホーチミンからインドネシア・ジャカルタ行きの便のキャンセルの通知だった。「大変申し訳ございませんが、」で始まる文章をすべて読み終わる前に、私たちは「まずい。。。」と思った。チェックインの時間まで、9時間を切っていた。

親友はすぐに日本のジェットスターに国際電話をかけたが、日本時間で夜9時を5分過ぎており、繋がらなかった。そのあと中国語のアナウンスが流れたときに、彼女はハッと私の顔を見た。

私がキョトンとしていると、賢い彼女は私にこう言った。「ちょろげ、中国なら時差が一時間あるから、まだ問い合わせができるよ。」ちょろげというのは、私の小学校時代のあだ名である。いまではこう呼んでくれる友達も少なくなってしまった。

私たちは今度は中国のジェットスターに国際電話をかけた。通じた。長らく話していなかった中国語が、ここで役に立つとは思ってもいなかった。

私たちは、キャンセルされた便の一本前の7時10分発シンガポール経由ジャカルタ行きの便に変更した。

あの時対応してくれた中国人スタッフの優しさと根気強さに大変感謝している。こうして私たちは無事に、翌日ジャカルタへと飛ぶことになる。

英未東南アジア平和之旅2016第2章

2016/02/13

英未EMI東南アジア平和之旅

2016 第二章

親友とのセンチメンタルジャーニー

カンボジアの10日間

初めての陸からの国境越えは、私たちの緊張をよそに、スムーズに行われた。

しかし、バスから降り、30メートル歩いてまたバスに乗り込み、今度は荷物を全て持ってバスを降りて出国手続きを行う、と出国と入国で三回バスを乗り降りした。その度に、バスからはぐれないように必死だった。

そして約10時間後、いよいよカンボジア第二の都市シェムリアップに着いた。クメール語で書かれた看板は予想もつかないほど内容が読めない。

しかしこの都市は観光地であるため、街の商売人はほとんど簡単な英語を話すことができる。

私たちは一日目のバスにTukTukと呼ばれるこちらのタクシーで移動した。このTukTukは、現地では外国人の重要な移動手段となっている。

運転手は、私たち外国人を見るたびに、「hey!TukTuk?」と聞いてくる。この誘いがあまりにもしつこいので、外国人はそのうちこの誘いに嫌気がさしてくる。

街で「No TukTuk today and tomorrow」と書かれたTシャツを見かけたときは、思わず笑いが止まらなくなってしまった。

私たち以外の外国人もみんなこの誘いに呆れてしまっていること、そしてこのTシャツを売っているカンボジア人もそれを自覚していること、半分ちょっかいを出すつもりで私たちに声をかけているのだと思うと、呆れて、そしておかしくなってしまった。

TukTukはさておき、いよいよカンボジアに来た。オーストラリアと日本のNGOを見学するという大きな任務が待ち構えているこの国で、気を引き締めていこう!と決めた。

カンボジアで活躍する日本のNGO

カンボジア到着二日目、カンボジアで教育支援、技術提供を行っている日本のNGO、JVCを訪問した。

シェムリアップからバスで一時間のコンポンクディ。シェムリアップが観光地であるのに比べ、ここは一人の外国人も見かけないほどのCountry Sideであった。

私たちは寝ぼけたまま、バスを降り、バイクの後ろに乗せていただき、事務所へと移動した。

インターンシップ中の石川さんに活動内容について説明していただき、お昼は近くの屋台で地元の人たちに紛れて食事をした。

三人で食べて、ひとり1,5ドル程度だった。

お昼休みに、JVCカンボジア事務所で働いているスタッフの一人のかたの家にお邪魔させていただくことになった。バイクでゆっくり走り、20分程度のところである。

この家庭訪問は私たちを驚かせた。家は木材で作られていて、去年の夏中国でボランティアをしたときの家と同じようだった。

私たちが到着すると、おじさんが30メートル程もあるヤシの木にスイスイ登っていって、私たちに搾りたての椰子の木ジュースをご馳走してくれた。

親戚の女の子は20歳で、元気な女の子を出産したばかりだった。

ここは、とにかく子沢山で、横たわっている犬には6匹の子犬たちが一生懸命しがみついてミルクを飲んでいた。その姿に見とれていると、今度は鶏の親とその後ろをついてくる沢山のひよこたちが見えた。

ここでは、犬も鳥も共存している。人間同士は様々な派閥が生まれ、摩擦が生まれる。ときに人間は、動物にも優らないのかもしれない、とふと思った。

午後は小学校を訪問した。子供達は私たちを最初は別の惑星から来た人たちのように興味津々な顔で見つめていた。

しかし、授業の休み時間に教室に入り、カメラを出すと嬉しそうにレンズに入ってきた。

私たちは一緒に写真を撮ることで、異国の壁を溶かしていった。この学校では、日本から肉や魚などのフレークの缶詰、そしてUSAから小麦が送られてきている。

そして毎日近くに住む人たちがボランティアで朝食を作り、子供たちに無料の朝食を提供している。

元気な子供達に大きく手を振り、私たちは最初の小学校を後にした。

Emmaとの再会

いよいよ、CPCS(Centre for Peace and Conflict Studies)の事務所を訪問する日が来た。

スタッフのメーガンがホステルまでTukTukで迎えに来てくれ、ひとつひとつ複雑な事務所を案内してくれた。

そして会議が終わったころに南京大学で出会ったEmmaに、ここカンボジア、シェムリアップで再会を果たしたのだ。

Emmaと大きなハグをしたあと、エマは私たちに、今後のカンボジアでの平和の旅をコーディネートしてくれた。それは、北朝鮮の方々が投資して設立したアンコールワット博物館と、シェムリアップのキリング・フィールドであった。

翌日は日本の地雷撤去団体CMCを訪問することになっていたので、翌々日にEmmaとランチを共にすることを約束して、事務所を後にした。

日本の地雷撤去NGO,CMC訪問

カンボジアのバッタンバンは、タイとの国境線まで2キロの距離にあり、カンボジアの中でも、まだ地雷の撤去されていない地域である。

バイクで一本道を走っていくと、あたり一面綺麗に整えられたただっ広い土地が見える。そこは地雷撤去がすでに終わったところであり、痩せた牛が草を食べている姿を見かけた。

私たちはまず、地雷被害者宅を訪問した。ボイスレコーダーを準備し、わたしが日本語で質問をして、それをCMCスタッフの松元さんが英語に訳し、それをCMCのカンボジア人スタッフがクメール語に訳す。

質問は、センシティブなものもあったかもしれないが、どれもしっかりと生の、声を聞くことができた。

地雷被害者のVirさんは、反政府軍として軍隊に入り、銃を持って森の中に入った時に、地雷を踏んでしまった。

そして左足を奪われた。1995年、23歳の時である。現在は三人の子供の父親で、奥さんが町へ出稼ぎに行き、Virさんは家事を行っている。

30分のインタビューの最後に、わたしはVirさんの「希望」を訪ねた。

すると、「いまは、たとえ敵でも見方でも、誰にも地雷を踏んで欲しくない。そして一日も早く、地雷を全て撤去してほしい。」と語ってくださった。

また、自分自身については、「息子に大学を出て欲しい。」と希望を語った。カンボジアでは、村の出身で大学を出られるのは一割にも満たない。二人の息子には自分らしく生きてほしいという願いを語ってくださった。

Emmaの言葉 平和(自分)と向き合うこと

翌日の午前中、CPCSの事務所に行って、平和に関する本を読みあさった。ここには、平和に関する本しかない。普段英語の読解は得意ではないが、自分の一番興味のあるこの分野の本は、何時間でも見ていられる気がした。

あっという間にお昼になり、仕事を終えたEmmaが降りてきた。Emmaの車に乗り込むと、カンボジア料理のおいしいレストランに連れて行かれた。

Emmaは、オーストラリアで修士課程を終えたのち、カンボジアに渡り、まずはボランティアから始めた。ゼロからのスタートだった。

そして、18年経った現在は、カンボジアに在住し、クメール語を習得し、カンボジア人の夫を持ち、カンボジアで平和を作るNGOを運営している。

私は、Emmaに自分の夢と、そして達成できていない目標についてEmmaに相談した。私の顔は暗かった。奨学金をもらって中国に留学しているのに、何一つ貢献を果たせていない、と。

Emmaは私の話をゆっくり聞いてくれた。そして、こう言った。「Emi、あなたは南京大学で平和学を学ぶことを選んだ。あなたは、冬休み日本に帰らずにここカンボジアに来ることを選んだ。

あなたは平和学を学ぶことを選んだ。だからわたしはあなたがここに来ることを受け入れたのよ。

あなたはもう、自分の進む道は心の中で分かっているはず。」最初はEmmaの言葉を消化することができなかった。

しかしこの言葉は、インドネシアまで来て、やっと理解納得することができることになる。

この先の旅にも不安が募っていたわたしに、Emmaの言葉は私に勇気をくれた。

私たちが、これから行くジャカルタでテロが起きたことに触れると、Emmaは、世界は広いのよ。あなたたちがテロに遭う確率は、ここで交通事故に遭う確率よりはるかに低いわ。」と笑顔で言った。

たしかに、そんな気がしてきた。恐れていたら、前に進むことができない。

Emmaと大きなハグをして再会を誓い、私たちはシェムリアップを離れた。

二日間の合宿

翌早朝、私たちはEmmaの夫Nyanの車に揺られていた。

シェムリアップから3時間のバッタンボーンに向かうためだ。2週間の旅の疲れが溜まっていたのか、連日の早起きで疲れたのか、車に乗っている間ふたりともずっと寝てしまっていた。

着いた先は、CPCSの建てた小中学校。ここでは地元の学生が通い、また世界中からボランティアで学生が来る。

私たちが行ったときはちょうど台湾からの学生がここで英語を教えるボランティアを行っていた。

私たちは、学校の真向かいにあるバンガローに泊まることになった。ここで二日間カンボジアの学生、そして台湾の学生と交流することになる。

台湾の学生は笑顔で日本から来た私たちを歓迎してくれた。私たちは、木のテーブルを作ったり、子供達と一緒にカンボジアの伝統楽器を弾いたりして交流した。

夜バンガローに戻ってくると、問題は起こった。シャワーが出ない。。。

子供達と泥だらけになってサッカーをした後に、シャワーを浴びないという選択肢はなかった。

しかし、どこをどうひねっても、浴室のシャワーは水一滴出ない。私はトイレのところまで歩く。便器の横に、シャワーのようなものを見つけた。手に取ると、水が勢いよく吹き出した。

私は親友のまこに相談した。「このシャワーって、便器の横にあるけど、何のために使うと思う?」もちろん、聞きながら自分でも薄々分かっていた。

東南アジアの大部分の地域では、トイレットペーパーを使うという習慣がない。その代わりに、便器の横にこのシャワーが設置してある。私はこのシャワーを握り締め、ためらっていた。

全てを忘れて、無になって、私はシャワーを浴びた。人々がこのシャワーを使って何をするか、この水がどこから来たのか、気にしない。ただ、心を無にしてシャワーを浴びた。人生で初めての試みだった。

二日間の合宿は、短い時間だったが、私たちを強くした。テレビもWifiもシャワーもないバンガローでの生活。食事は40人もの台湾からの学生と分け合って食べ、鶏のコケコッコーの声で目覚め、星が出るころに眠りに就いた。ここは星がとても綺麗だった。

最終日に私が中国語で台湾の学生と話し始めると、彼らはとても驚いていた。これまでは彼らに合わせて英語で会話をしていた。しかし、中国語で話すことでやはり距離がかなり縮まった。。。。

いよいよバスでカンボジア首都プノンペンに行くときが来た。

プノンペン 虐殺記念館、キリング・フィールド

プノンペンについたのはたしか、夜だった。日が暮れて、ライトアップされた看板がやけに目立った。日本のCANON、Panasonic、中国銀行など日系、中国系企業を見つけると嬉しくなった。

遠いカンボジアにいるのに、日本や中国が近いように思えた。

翌日からさっそく、プノンペンに来た目的であるキリング・フィールドを訪れた。入口で日本語のガイドの流れるイヤホーンをもらうと、それをつけて回った。全部で30箇所以上の見学スポットがあり、すべての解説を聞いて回ったころにはは2時間以上経っていた。

1975年、ポルポト政府は革命を開始した。都市部に住む人々を農村部に移動させ、過酷な労働を強いた。

ポルポトは、農業こそ国家の基礎であり、非常に重要であると考えていた。そしてその他の職業に就くものは全て革命の邪魔者だと考えていた。

そこでポルポトは、医師や教師、弁護士などの職業に就く人たちを片っ端から捕まえて、拷問の末、殺した。それだけでなく、メガネをかけたひと、手の綺麗なひとなど、信じられないが、本当にその理由で様々な人々を捕まえ、キリング・フィールドへと送った。

このジェノサイドの亡くなった人々の数は200万人、当時の人口の4人にひとりである。

キリング・フィールドを見学する人々はみな無言で、悲しい表情をして、一歩一歩歩いていた。あまりにも残酷な現実が目の前にあり、まるで自分がタイムスリップしてそこにいるかのような錯覚まで抱いた。

当時の骨や、被害者の衣服、穴の空いた頭蓋骨など、それらを見るたびに、何とも言えない感情がこみ上げてきた。ここで、カンボジア人が、カンボジア人を、殺したのだ。

血の関係を断つために、子供も容赦なく殺した。どこか見覚えのある光景は、南京大虐殺を思い出させた。

英未東南アジア平和之旅と題して旅したこの6カ国。私がみてきたのは、東南アジアの様々な国の戦争の歴史と、平和を作るために活躍する人々、そして日本の姿だった。

このあとに旅するベトナムで学んだベトナム戦争の歴史、インドネシアでホームステイ中にホストファミリーから聞いた「かつての日本の姿」。日本人にとって「被害者」の日本は、東南アジアでは間違いもなく「加害者」であった。

しかし、それらの国で活躍する日本のNGO団体、日本人の方々の姿は、私たちにとって希望に見えた。

中国で歴史を学ぶ学生として、ひとりでは持ちきれないほどの戦争責任と深い悲しみの心を養った。

それは南京大学での一学期だけでも、抱えきれないものだった。しかし、現地の人々の優しさと寛大な心は、わたしに前に進む勇気をくれた。

「前事不忘后事之师」過去のことを忘れずに、未来の糧にすること。歴史を学ぶのは難しい。しかし、私はひとりではないということ。国籍を越えた、こんなにもたくさんの人たちが、私のことを支えてくださっているのだということを、心から感じた。

PS.カンボジアには十日間滞在した。たくさんの人との出会いがあり、たくさんの物語が生まれた。

ここでは、すべてを書く事ができない。しかし間違いなく、ここで、たくさんの奇跡が生まれた。ありがとう、カンボジア。

次回、プノンペンからベトナム、ホーチミンへ。

第二章終り EMI

英未東南アジア平和之旅2016第1章

2016/02/13

英未EMI東南アジア平和之旅

2016 第一章

―親友とのメモリアルジャーニー

一ヶ月間の東南アジアでの修行を終えて、空っぽの大学に帰ってきた。1月7日に出発してから、2月7日に上海に帰国するまで、丸々一ヶ月間、わたしは大の親友とふたりで東南アジアを旅した。

一ヶ月で、タイ、カンボジア、ベトナム、シンガポール、インドネシア、台湾の6ヵ国を周った。節約のため、陸続きのところは陸を渡った。初めて陸からの国境越へだった。そして初めて「ことば」の分からない国に入った。

そして言語は通じなくても、気持ちは伝わることが分かった。初めてムスリムの文化を体験した。

そして、友情に国籍や民族は関係ないのだということを確認した。

書ききれない思い出が、わたしの記憶の中にある。

その思い出のひとつひとつを、書き出すことは難しすぎるが、いまこの場を借りて、思い返したいと思う。

忘れてしまわないうちに・・・・・・。

旅のはじまり

全ては、前学期、南京大学で平和学を学びに行ったことにはじまる。

南大で平和トレーニングに参加した際、カンボジアで平和NGOを運営しているオーストラリアのEmmaに出会った。

その活動を聞き、私はぜひカンボジアに実際に行って、彼らのNGO活動を目で見てみたいと思った。劉成先生にお願いをして一緒に食事をする機会をいただき、わたしの熱意を伝えた。

答えは、「Welcome!」だった。

カンボジアに行けることが決まったところ、論文の構成発表があった。振り出しに戻ったわたしはがっかりを隠しきれなかった。

そして、本気で論文に取り組まなければ卒業が危ないということを友人から促された。その前にタイの観光地でテロが起こり、パリでテロが行われたニュースで世界は緊迫していた。

わたしは中国を出るのが怖くなった。「これから行く先の国々でテロにあったらどうしよう。。。」

わたしは、Emmaに再び連絡をした。それは、カンボジア行きを取り消したいという内容だった。

自分の安全を確保したわたしは、南京で残りの生活を充実させようと思っていた。その矢先、親友から連絡があった。

「チケット取った?」わたしは、カンボジアに行くと決めたその日に親友に連絡をしていたことをすっかりと忘れてしまっていた。

私が行かなくなったことを告げると、彼女はがっかりを隠しきれないようだった。

それからというもの、3日に一回連絡が来た。

「本当に行かないの?それでいいの?」

仕事を辞めてニュージーランドに留学している彼女にとって、新しい仕事に就く前に行くつもりだった東南アジア旅行は、大きな意味を持っていた。

「もう長期休みは取れないから、これが人生最後の旅行になるんだよ。」

その言葉に、私はドキっとした。彼女は、11歳からの大親友である。自分から言い出した東南アジア旅行。

そして自分から断ってしまった彼女の人生最後の旅行。。。私は、大の親友を振り切ってしまった。

「まこ、いま世界は前みたいに安全じゃないんだよ。それに論文が書けないと卒業できないんだ。本当に今回は、いけないんだ。お願いだから、諦めてくれないかな。」

私がこうメールで伝えて突き放してしまったとき、彼女がどんなに私に対して失望したのか計り知れない。

しかしその時の私は意気地なしで、この安全な上海の寮から出て、冒険に出る勇気が全くなかった。

それからしばらく親友からの連絡がなくなった。やれやれ、と肩を下ろせるかと思いきや、それからというもの、彼女の言葉だけが頭をよぎっていた。

「人生最後の旅行」「今しかチャンスがない」。。。

ぬるま湯に浸っている生活に慣れてしまっていた私は、外に出ることが完全に怖くなっていた。

そして、これまで南京にいた私は、上海で腰を下ろしたい、上海からこの不安定な世界に飛び立ちたくなんかない、と思っていた。しかし、友情の力はその不安に打ち勝つものだった。

私は、気がついたとき、タイ・バンコク行きのチケットを買っていた。時間も、宿も、何も考慮に入れないで、ただ一番最初に目に入った航空券を買った。私は、自分の気が変わってしまうのが怖かった。

明日にはまた「行きたくない」と言い出すことがわかっている自分に、諦める機会を二度と与えないために、キャンセル・変更不可のチケットを買った。深夜1時を回っていた。。。

不安な日々

チケットをとってすぐ、私は親友に連絡した。もうすっかり行けないのだと思っていた彼女は、一人でオーストラリアを旅行する準備を始めていた。

彼女は自分の取ったオーストラリア行きのフライトをキャンセルし、代わりにタイ行きのチケットを取り直した。私とタイで合流するためである。

荷物は一ヶ月も前からすでにリュックに詰めていた。友人に出発の日を伝えた。換金に行き、タイのバーツを初めて手にした。旅行の準備は整った。整っていないのは、私の心の準備だけだった。。。

チケットは取り、最初の目的地も決まったものの、テロに対する不安や、初めて言語の通じない国に行く不安、は拭うことができなかった。

それどころか、出発の日にちが近づく度に、「行きたくない、、、」という思いが強くなった。

「タイでまたテロが発生したらどうしよう。。。カンボジアで地雷を踏んでしまったらどうしよう。財布を取られたらどうしよう。それに論文。。。。」

不安はいくらでもあった。おまけに、私が先に断っため、出発の時間を相談することができず、親友より一週間早くタイに着くことになってしまった。初めての国に、一人で入国する。。。

そんな不安は、出発当日までかき消すことはできなかった。わたしは、中国で仲の良い友達に、出発前の自分の素直な気持ちを伝えた。

「怖いけど、行くしかないみたい。」友人たちは、「必ず生きて帰ってきてね。」と私に伝えた。いまでは大げさだと思われるかもしれないが、本当にそのときは、「生きて帰ってくること」が最大の目標だった。

出発の朝

時間も見ずにチケットを買った私は、朝7時10分上海発、バンコク行きの飛行機に乗るために、朝4時に大学の寮を出た。タクシーの窓から外を見ながら、旅に出ている自分を想像した。

そして、ありとあらゆる起こりうる危険を想像しては、ぞっとしていた。そんな私の不安の表情を見たタクシーの運転手のおじさんは、私に声をかけた。

「そんな不安そうな顔をしてどこに行くの?」

わたしは、これからの旅の大体の日程と、私が抱えている、起こり得りそうな危険を次々に述べていった。

おじさんは、「あなたは本当に勇気があるね。大丈夫だよ。あなたはきっと生きて帰ってくる。」この運転手さんとの会話の中で、不安がなくなったといえば、嘘になる。

しかし、空港に到着し、トランクから大きなリュックを下ろすとき、おじさんからもらった言葉は、わたしの背中を強く押した。

「あなたが帰ってきたら、僕がまたここに迎えに来るよ。だから必ず帰っておいで。」

まだ帰りのチケットも買っていない私にとって、いつ上海に戻って来れるか、そのときは分からなかった。

しかし、おじさんの温かい言葉に、わたしは必ず上海に帰ってこよう、帰って来たい、と誓った。

サワディカ~ タイ

格安航空AsianAirでは、機内食どころか、水一滴提供されない。深夜から行動を始めていたわたしは、4時間半のフライトで空腹と戦っていた。

冬の中国から、常夏のタイに着くと、飛行機を降りた瞬間ムッとした熱気が身体にかかった。上海から来たお客さんたちはみんな一斉にコートを脱いだ。

わたしはリュックを背負い直し、予約したバックパッカーのホテルへと向かった。バンコクでは地下鉄やMRTが通っており、移動はとても便利である。

電車の中からバンコク市内を見下ろしたとき、その都会の程に上海を思い出した。

バックパッカーのホステルを予約した際、メールで連絡を取っていたのは日本人スタッフの千代さんである。

千代さんから送っていただいた住所を照らし合わせ、やっとホステルに着いたのは、午前11時前だった。

後に述べるが、この旅で最初に泊まったこのホステルは、環境、人との出会い共に素晴らしいものだった。

チェックインを済ませると、まずはお腹を満たすために私はカメラ片手に街を歩きだした。

バンコク市内から6駅ほど離れたこの町は、忙しい市内とは打って変わって、静かな街並みが広がっていた。

道ばたでものを売る人、バス停でお昼寝をしているひと、まるで時間が止まっているようだった。

そしてテレビで見たような戦後の日本の下町のようにも見えた。

がっかりと喜びと

夕方から、タイの市内をゆっくり見て回ることにした。そして気がついたのは、バンコクの市内は上海と変わらないほど都会だということである。

タイと言えば、勝手に、畑仕事をする人々と、緑の大地を想像していた私は、思わずがっかりしてしまった。バンコクは、凄まじいスピードで発展を遂げていた。

ホステルに戻ると、日本人スタッフの千代さんとお話をした。なぜ私がここに来たのか、これからどのように旅を進めていくのか、話しながら自分にも言い聞かせていた。

千代さんはタイに来て一年、現在は日系企業で働きつつ、このホステルでお手伝いをしている。

上海から遠く離れたこの土地で素敵な出会いがあった。

二日目は、ホステルで出会った日本人の、ヒロと一緒に観光をした。朝市やバンコク市内の観光地を回った。

三日目、一人でタイの宮殿に出かけた。入り口を入るとあたり一面金色の世界に、ただただ口を開けて見ていた。世界中から観光客の集まるここTemple of the Emerald Buddha。

この宮殿には、服装規定があり、膝の見える服など露出の多い服では入ることができない。

そしてこの宮殿の中では、様々な言語が飛び交い、様々な民族の人たちが笑い合っている。そんな光景を目にし、その人たちの来ている身なりや雰囲気の違いで、彼らの様々なバックグラウンドを考えていた。

「この人はきっとお金持ちなんだろうな」「この子は両親とツアーで来たのかな」・・時より、人々の渦に飲まれながら、「人間たちは生まれる場所が違うだけでこんなにも違う人生を歩むのかと」、ため息をついた。

宮殿の中心、仏様のいらっしゃるところは、撮影禁止で、また裸足で入らなければならない。

世界中から来た観光客が次々と中に入っていく。外のざわめきが一瞬止み、人々は静寂の中にいた。

そして彼らは、仏様の前で膝をつき、祈りを捧げる。様々な宗教、様々な民族の人たちが一点を向いて祈りを捧げている。その光景にただ、感動した。

裸足になった私は、神の前では人はみな、平等なのだと、心から思った瞬間であった。

Ayutthaya

ホステルで出会った日本人の先輩方にアドバイスをいただき、一人でアユタヤに行くことにした。

親友の到着まであと3日間もある。私はこの大都会よりも、田舎のタイの姿を見たかった。そしてわたしは、この国で最初の世界遺産と出会うことになる。

アユタヤまではバンコクから列車で3時間。ガイドブックや、街の人たちからは一時間半で着くよ、と言われたけど、列車はゆっくりと進み、各駅で10分程度ずつ止まる。

そのため実際のところ、二倍の時間がかかるようである。

見つけたホステルは一人部屋で、一泊1000円未満で泊まることができる。チェックインを済ませると、さっそく外に出かけた。

自転車をレンタルした。復旦で自転車通学している私は、水を得た魚のように嬉しくなり、一本道をハイスピードで走り抜けた。10分ほど走ると、アユタヤ古代遺跡の入り口についた。

テレビで見たことのある、人から聞いたことのある、しかし実際に自分の目で見たことのない、そんな光景を初めて目にしたとき、感動で胸が熱くなった。歴史学部にいながら、歴史が嫌いになってしまっていたわたしは、歴史を学ぶ素晴らしさをこの目で確かめた。

とくに、木の幹の中にすっぽりと埋もれてしまったお釈迦様の顔を拝見したとき、膝をついてうっとりとその姿を眺めていた。今私は、古代遺跡の町、アユタヤにいるのだ。

私と女の子とワニと

アユタヤには、二日間滞在した。金銭的に余裕がなかった私は、ご飯は毎食150円程度で済ませた。疲れて帰ってきては夕食を省いた。

食べ物に対して執着のない私は、何を食べてもおいしいと思えるのは、日本にいたときからである。そして旅の間、美食よりも目の前の景色の方が魅力的だった。

二日目の朝、自転車に乗って広い公園を駆け抜けた。四方八方どこを見ても遺跡。観光地なのにいつも人の少ないアユタヤは、静かな雰囲気がどこまでも広がっている。

その遺跡をぼんやりと眺めながら、紀元前を生きた人たちの生活を想像していた。想像を膨らませていると、彼らは今にも蘇ってくるような、そんな気がした。

お腹がすくと、屋台が出てくる4時頃に生春巻きとグァバフルーツを買って、池の淵に座り、それを頬張った。

遺跡の残る公園で古へ思いを馳せながら食事をする、私にとって至福の、贅沢の時である。

するとその時、わたしの座っているちょうど正面の反対側の岸でバシャッと音がした。何かが動いた。何か大きなものが口を広げて、閉じたようである。

そう、ワニだ!私は食べかけの春巻きを持って直ちに池を離れた。野生のワニを見たのは生まれて初めてである。

そして、もしワニが現れたのが反対側でなく、こちら側であったら、生春巻きをアユタヤで食べたばっかりに、命の危険を負うことになっただろうと思い、ぞっとした。

ホステルに帰ると、インターネットをするために一階のテラスに降りた。

毎日の日課である日記を書いていると、女の子が近寄ってきた。

まだ三歳くらいのようだ。

彼女はわたしにビーズの玉を見せてきて、わっと広げて見せた。

するとビーズたちはあたり一面に広がった。わたしが唖然としていると、彼女は嬉しそうにわたしにニコッと笑い、そのビーズを拾い出した。

引き続き日記を書いていると、女の子はわたしの手をとって、手のひらに拾い集めたビーズを載せだした。

彼女はわたしにもビーズを一緒に拾うように合図し、私も彼女と一緒になって床に散らばったビーズを集めだした。

後からこの女の子は、このホステルを経営している女性の娘さんだということが分かった。オーナーは女の子に、私にちょっかいを出さないように促すが、女の子はどうしても私から離れようとしない。

私も日記を書く事を諦め、女の子と一緒になって遊んだ。

遊ばれた、と言ったほうが良いかもしれない。私たちに、会話はなかった。

タイ語も赤ちゃん語も話せないからだ。しかし、私たちに、笑顔は絶えなかった。世界中、どこの赤ちゃんもこんなに可愛くて、キラキラしているのだと、改めて思った。

親友とバンコクで合流

アユタヤに二日間滞在したのち、三日目の早朝、バンコクへ戻るために駅へと向かった。

改札口を入ったところで、朝食を買うと、ベンチに座りなからそこをうろつく犬を眺めていた。15分もすると、定刻の時間に列車が到着した。私はすぐに飛び乗った。

まさかその列車が、バンコクとは正反対のバンコクの北、チェンマイに行く列車だとは思いもしなかった。

列車が300メートルほど動き出すと、私はすぐに何かが違うと悟った。バンコクの方向と真逆の方向に列車は進み出している。

しまった!と思った。わたしの様子を見た駅員の方は、「Where are you go ?」と聞いてきた。「Bang kok.」私の言葉を聞くと、駅員さんがトランシーバーを使って一言話した。

すると列車は急にキーンといって止まった。ドアは開き、駅員さんは降りるように私に合図した。

列車を降りて振り返ると、窓から沢山の人達が顔を出して私をみている。

そして、笑っている。私は駅員さんに「ありがとう」と告げると、駅の方へと線路を歩きだした。

最後まで何かしらしでかしてしまったが、アユタヤに来て、タイがとっても好きになった。

列車から見える景色は緑の畑と、お昼寝をする犬たち、そして、のんびりと暮らす人々だった。

バンコクに戻ってくると、また居心地の良いホステルが待っていた。そしてわたしは翌々日の親友の到着を待ちわびていた。

私たちは、小学校からの親友である。放課後、二人で走って帰り、ランドセルを玄関に放り投げては時間を惜しんで遊んだ。

あの頃から、やんちゃで、冒険が大好きだったように思う。そんな親友は、三年間働いた職場を辞め、ニュージーランドに短期留学する道を選んだ。

新たな仕事が始まる前の半年間、新しい自分を見つける旅にでたのである。その旅を締めくくる最後の挑戦が、ここ東南アジアであった。

私はバンコク国際空港に彼女を迎えに行き、私たちは半年ぶりの再会を果たした。

しかし親友に、距離や時間の間隔は関係ない。私たちはいつものように、また二人で歩きだした。二人の旅はこうしてはじまった。

この夜ホステルで出会ったのぞみさんとの出会いと励ましの言葉は、いまでも忘れられない。

タイからカンボジアへ

親友の到着を待ちわびていた私は、カンボジア行きの長距離バスの切符を前日に二枚取っていた。

タイを離れる前日、タイの屋台で晩餐をして、翌日早朝、私たちはタイから国境を越えるためにバスに乗り込んだ。

インターナショナルバスと言っても良いほど、このバスの中には外国人しかいなかった。

タイからカンボジアのシェムリアップまで、約6000円程度で行けるこのバスは、外国人、とくに、欧米からのバックパッカーで埋め尽くされていた。

私たちは、カンボジアに着くまでの約10時間、寝たり、話したり、これからはじまる本格的なふたりの「メモリアル旅行」に期待を膨らませていた。

第一章のおわり EMI